Le città del futuro non saranno né verticali né orizzontali, ma porose: spazi vivi che respirano, si adattano e mutano insieme a chi li abita.

Dopo un secolo di modelli statici — metropoli densificate, periferie estese, zone funzionali rigidamente separate — l’urbanistica contemporanea sta entrando in una nuova fase.

Una fase in cui la sostenibilità non è più un obiettivo, ma una condizione, e in cui l’architettura deve tornare a essere infrastruttura sociale, non solo estetica o tecnologica.

Il futuro dell’abitare non si misurerà in metri quadri, ma in relazioni: tra spazio e natura, tra tecnologia e corpo, tra individuo e collettività.

Il compito dell’architettura sarà tradurre questi rapporti in luoghi flessibili, intelligenti, umanamente sostenibili.

Le città non dovranno solo ospitare, ma accogliere; non solo funzionare, ma sentire.

Oggi, progettare il futuro urbano significa affrontare una domanda più radicale:

non come costruire di più, ma come vivere meglio.

E questa domanda, che attraversa le esperienze di studi come BIG, Kengo Kuma & Associates, Stefano Boeri Architetti o Carlo Ratti Associati, apre un nuovo scenario progettuale — fatto di ibridazioni, permeabilità, biofilia e adattabilità.

Le città del futuro, dunque, non sono un’utopia tecnologica, ma un esperimento sensibile in corso.

E per comprenderne la logica, occorre leggere tre dimensioni chiave del cambiamento: l’ambiente, la tecnologia e la comunità.

Come sarà la città del futuro?

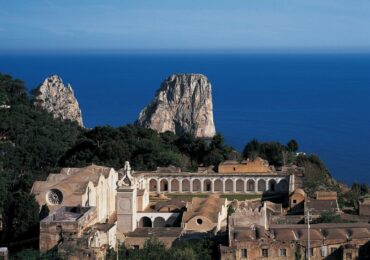

1. L’ambiente come architettura: dal greenwashing alla biourbanità

Per comprendere come saranno le città del futuro, bisogna prima abbandonare l’idea che la natura sia un elemento da aggiungere al progetto.

Non è più un “verde decorativo”, né un obbligo da certificazione, ma una materia architettonica.

L’ambiente diventa infrastruttura — termica, visiva, sociale — e ridisegna le relazioni tra spazio e tempo.

La città biourbana non oppone più il naturale all’artificiale: li ibrida.

Gli alberi non si piantano, si integrano; le facciate non si rivestono di verde, ma respirano.

In questa logica, il paesaggio smette di essere sfondo e diventa struttura portante.

Progetti come il Bosco Verticale di Stefano Boeri Architetti, la Venezia verticale di Carlo Ratti Associati, o la Valley Tower di MVRDV dimostrano che la natura può funzionare come sistema di autoregolazione urbana: ombra, ventilazione, assorbimento acustico, microclima, biodiversità.

Non più giardini applicati sugli edifici, ma ecosistemi verticali e orizzontali che partecipano al metabolismo della città.

Il passo successivo è quello della biourbanità: una visione in cui la città stessa si comporta come un organismo vivente.

L’architettura non impone più forma, ma favorisce processi.

L’acqua viene raccolta e riutilizzata, le superfici assorbono CO₂, le piante diventano sensori climatici, i materiali reagiscono alla luce.

Le architetture di Kengo Kuma o Heatherwick Studio raccontano questa transizione verso una porosità intelligente, dove ogni elemento — solido o naturale — partecipa al ciclo vitale del luogo.

Questa nuova ecologia del progetto impone anche un cambiamento di linguaggio: il “verde” non basta più come estetica.

Serve una progettazione ambientale multistrato, capace di considerare comfort microclimatico, materiali a bilancio neutro e dinamiche sociali di inclusione.

L’ambiente non è il tema del futuro, ma la sua grammatica.

2. Tecnologia empatica: dall’automazione alla città sensibile

Per anni la tecnologia ha promesso efficienza.

Oggi, invece, promette empatia.

Non si tratta più di automatizzare i comportamenti, ma di ascoltare i bisogni: progettare sistemi che percepiscano, interpretino e rispondano alla presenza umana.

È la differenza tra una città “intelligente” e una città sensibile.

La “smart city” di prima generazione era una macchina organizzata: dati, reti, algoritmi al servizio del controllo e della logistica.

Ma l’abitare non è solo un processo funzionale — è esperienza, percezione, emozione.

Oggi l’obiettivo dell’architettura digitale è rendere la tecnologia invisibile: integrarla nel tessuto urbano come una seconda pelle, capace di regolare il comfort, la luce, il rumore, i flussi.

Il paradigma è quello dei digital twin, modelli digitali che permettono alla città di “osservarsi” e correggersi in tempo reale.

Progetti come Sidewalk Toronto di Google, o il distretto NEOM The Line in Arabia Saudita, ne rappresentano la versione più radicale.

Ma nelle metropoli europee la visione è più discreta: Milano, Copenaghen o Barcellona stanno sperimentando infrastrutture digitali che migliorano la vita quotidiana senza cancellare la complessità urbana.

Il futuro non è la città iperconnessa, ma la città che dialoga.

Sensori che rilevano il rumore e riducono il traffico acustico, facciate reattive che aprono e chiudono in base al sole, pavimentazioni che producono energia dal passo umano: sono architetture che non si limitano a rispondere, ma interagiscono.

In questa prospettiva, la tecnologia diventa una materia architettonica liquida, come la luce o l’aria.

L’intelligenza artificiale non sostituisce il progetto, ma ne amplia la sensibilità.

Il compito dell’architetto non è più quello di “usare” l’AI, ma di dialogare con essa: disegnare parametri, stabilire limiti, conservare l’umanità dello spazio.

Perché la vera rivoluzione tecnologica non sarà quella dei chip o dei server, ma quella della percezione.

Una città capace di leggere la nostra presenza, di adattarsi ai nostri ritmi, di capire quando abbiamo bisogno di ombra o silenzio, è una città che non comanda, ma accompagna.

E questa, più che una visione futuristica, è una nuova forma di urbanità: etica, sensoriale, relazionale.

3. Comunità e prossimità: la città come organismo sociale

Il futuro dell’architettura non è solo tecnologico o ecologico.

È sociale.

Dopo decenni di crescita centrifuga, la città sta riscoprendo il valore della prossimità: il quartiere come ecosistema, la scala umana come misura del progetto, lo spazio condiviso come forma di benessere.

L’urbanistica contemporanea torna così a guardare dove era nata: nelle relazioni.

Non nelle skyline o nei masterplan, ma nei luoghi in cui accadono le cose quotidiane — una piazza, un marciapiede, una corte, un giardino.

La città che verrà non sarà definita dalla densità, ma dalla qualità del vuoto: il respiro tra gli edifici, la permeabilità dei confini, la capacità di un luogo di accogliere senza imporre.

Il modello emergente è quello della “città dei 15 minuti”, teorizzato da Carlos Moreno e ormai sperimentato in molte capitali europee.

Una città in cui tutto ciò che serve — lavoro, scuola, salute, cultura — è raggiungibile a piedi o in bicicletta.

Ma dietro la sua apparente semplicità si nasconde una trasformazione profonda: il ritorno alla lentezza come valore progettuale.

Una lentezza che non è inefficienza, ma attenzione: al tempo, alle persone, al paesaggio.

Gli architetti più sensibili — da Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal a Francis Kéré, da Alejandro Aravena a Tatiana Bilbao — hanno rimesso la comunità al centro del progetto.

Le loro opere non cercano l’icona, ma la coesione: spazi accessibili, adattabili, capaci di crescere con chi li abita.

Case che si ampliano nel tempo, scuole che diventano piazze, edifici pubblici che funzionano come infrastrutture sociali.

Anche in Italia, i nuovi quartieri sostenibili — come SeiMilano di Mario Cucinella Architects o il MIND Milano Innovation District — reinterpretano questa logica di mix funzionale: abitare, lavorare, coltivare, incontrarsi.

Non città frammentate, ma ecosistemi di vita dove la tecnologia e la natura convergono intorno alla persona.

Perché il futuro urbano non è fatto di grattacieli o algoritmi, ma di prossimità e fiducia.

Una città che funziona non è quella che ottimizza i flussi, ma quella che genera appartenenza.

E l’appartenenza, in architettura, si misura in metri di luce, in suoni condivisi, in spazi che restituiscono dignità al vivere insieme.

L’abitante di domani e la casa che cambia

Se le città del futuro saranno organismi porosi e adattivi, anche chi le abita dovrà mutare con esse.

L’abitante di domani non sarà definito da un indirizzo fisso, ma da una condizione di mobilità costante — fisica, professionale, emotiva.

A cambiare non è solo la forma della città, ma la struttura del desiderio abitativo: flessibilità, prossimità, qualità sensoriale e relazioni diventano le nuove unità di misura del vivere.

Nuovi bisogni, nuove logiche

Secondo il Global Housing Monitor 2025 di Ipsos, il 70% dei giovani sotto i 35 anni ritiene che oggi sia “più difficile accedere a un’abitazione stabile” rispetto alla generazione precedente.

Questo dato, apparentemente economico, in realtà è architettonico: la precarietà trasforma la casa da luogo di permanenza a spazio di transizione, modulabile, ibrido, rigenerabile.

Le abitazioni del futuro non saranno più “finite”, ma in divenire.

Dovranno potersi ampliare o contrarre, cambiare funzione, aprirsi alla condivisione.

Il modello non è più quello dell’alloggio isolato, ma dell’unità connettiva — un nodo dentro un sistema più ampio, la città.

Il mercato dell’abitare: numeri e direzioni

A livello globale, il mercato immobiliare sta attraversando un’evoluzione senza precedenti: secondo JLL Global Real Estate Outlook 2025, la carenza di nuove costruzioni abitative si aggraverà nei prossimi anni, spingendo verso una densità abitativa più intelligente.

Negli Stati Uniti, il prezzo mediano di una casa è aumentato del 45% tra il 2020 e il 2025, raggiungendo i 408.000 dollari (Morgan Stanley, Housing Market Outlook 2025–2035).

In Europa, la domanda di abitazioni sostenibili e “a misura d’uomo” cresce del 9% l’anno, con un incremento notevole di progetti di co-housing e rigenerazione urbana.

Questi numeri raccontano una tendenza chiara: la casa non è più un bene stabile, ma un servizio adattivo, inserito in una rete di valori ambientali e sociali.

Nascono così nuove tipologie abitative: micro-appartamenti modulari, residenze ibride, quartieri multifunzionali dove lavoro, tempo libero e natura convivono nello stesso spazio.

Dal possesso all’esperienza

Per l’abitante di domani, il valore non sarà più nella proprietà, ma nell’esperienza: nella qualità percettiva dello spazio, nella luce, nell’acustica, nella possibilità di personalizzare il proprio ambiente.

La casa diventerà uno spazio “dialogico”, in grado di riconoscere chi la abita e adattarsi alle sue abitudini.

Sensori ambientali, materiali intelligenti e sistemi di automazione empatica costituiranno la base di un abitare responsivo, dove comfort e sostenibilità coincidono.

Abitazioni come nodi sensibili della città

Le abitazioni non saranno più recinti, ma nodi attivi all’interno della città sensibile.

Produrranno dati, energia, aria pulita, e diventeranno parte del metabolismo urbano.

Ogni edificio si comporterà come un piccolo ecosistema: raccoglierà acqua, regolerà la temperatura, gestirà il consumo energetico, e al tempo stesso offrirà spazi condivisi e accessibili.

La casa del futuro non sarà dunque una destinazione, ma un’interfaccia tra individuo e città: un luogo che ascolta, respira e si adatta.

E per chi progetta, il compito sarà duplice — dare forma alla flessibilità e progettare la resilienza.

FAQ – Come saranno le città del futuro

Come sarà la città del futuro?

Sarà una città più sensibile che smart: progettata per reagire ai bisogni umani e ambientali.

Non solo tecnologia e dati, ma porosità, natura integrata, prossimità e spazi adattivi che favoriscono benessere e connessioni sociali.

Si vivrà più in città o in periferia?

Né esclusivamente in città né in periferia: si vivrà in ecosistemi urbani diffusi, dove i confini tra centro e margine si sfumano.

Le città si espanderanno in reti di quartieri autosufficienti, con servizi di prossimità e mobilità lenta.

Ci saranno i robot nelle città del futuro?

Sì, ma non come protagonisti.

I robot e l’intelligenza artificiale saranno sistemi invisibili di supporto: gestiranno energia, rifiuti, logistica e manutenzione, lasciando all’uomo la parte percettiva e relazionale dell’abitare.

Le città del futuro saranno sostenibili?

Dovranno esserlo per necessità, non per scelta.

La sostenibilità sarà strutturale, integrata in ogni processo: materiali a bilancio neutro, energia rinnovabile, architetture bioclimatiche e spazi pubblici progettati per assorbire e rigenerare.

Come cambieranno le abitazioni?

Le case diventeranno flessibili e adattive: capaci di trasformarsi nel tempo, ospitare nuove funzioni, dialogare con chi le abita.

Saranno più piccole ma più intelligenti, con sistemi integrati di gestione energetica e comfort sensoriale.

Come ci si sposterà nelle città del futuro?

La mobilità sarà ibrida e condivisa: biciclette elettriche, mezzi autonomi, microtrasporti modulari e percorsi pedonali ombreggiati.

La vera innovazione sarà nella continuità degli spostamenti, non nella velocità.

Che ruolo avrà l’architettura?

L’architettura tornerà a essere un atto sociale, non un gesto formale.

Progetterà spazi di relazione, microclimi urbani, infrastrutture verdi e ambienti sensoriali che connettono corpo, natura e tecnologia.

Come sarà la vita quotidiana nelle città future?

Più collettiva e più silenziosa.

La casa sarà un nodo nella rete urbana, il quartiere un’estensione della vita domestica.

Gli spazi pubblici saranno luoghi di benessere e cultura, non solo di transito.

Quanto conterà la casa nella città del futuro?

Molto più di oggi.

La casa diventerà una micro-infrastruttura urbana: produrrà energia, raccoglierà acqua, regolerà il clima interno e parteciperà al metabolismo della città, come un organismo vivo nel corpo urbano.

Qual è la sfida più grande per le città del futuro?

Progettare l’equilibrio tra tecnologia e umanità.

Il rischio non è costruire troppo o troppo poco, ma dimenticare il senso del vivere insieme.

La città del futuro sarà sostenibile solo se saprà essere inclusiva, empatica e sensoriale.