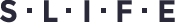

Norman Robert Foster nasce a Manchester il 1° giugno 1935, in un quartiere operaio. Cresce in una famiglia modesta, in una città segnata dall’industria pesante e dalle grandi trasformazioni urbane del dopoguerra. Questo contesto, fatto di fabbriche, ferrovie e quartieri popolari, lo influenza profondamente: la sua sensibilità per la tecnologia, le infrastrutture e la dimensione sociale dell’architettura si forma già in quegli anni.

Foster non ha un’infanzia agiata: lavora fin da giovane, coltivando la passione per il disegno tecnico e l’architettura come possibilità di riscatto. La sua storia personale, più di molti altri architetti contemporanei, è anche un racconto di ascesa sociale, che lo porterà a diventare uno dei maestri indiscussi della disciplina.

Il percorso di studi di Norman Foster

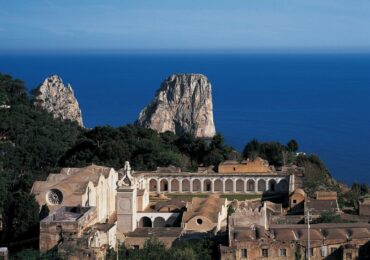

Dopo aver svolto il servizio militare nella Royal Air Force, Foster frequenta la Manchester School of Architecture, distinguendosi subito per la sua curiosità verso le nuove tecnologie costruttive. Con una borsa di studio riesce ad approdare negli Stati Uniti, dove completa il master alla prestigiosa Yale School of Architecture. Qui entra in contatto con personalità che segneranno la sua carriera, tra cui Paul Rudolph e soprattutto Richard Buckminster Fuller, geniale visionario delle cupole geodetiche.

Da Fuller eredita la convinzione che l’architettura debba essere al tempo stesso leggera, tecnologica e sostenibile: principi che diventeranno i cardini di tutta la sua produzione.

Qual è stato il percorso iniziale della sua carriera?

Negli anni Sessanta Foster torna nel Regno Unito e, insieme a Richard Rogers (altro grande interprete dell’high-tech), fonda il gruppo Team 4, attivo dal 1963 al 1967. Da quell’esperienza nasce nel 1967 lo studio Foster Associates, divenuto poi Foster + Partners, oggi uno degli studi di architettura più importanti al mondo, con sedi in diversi continenti e oltre 1.500 collaboratori.

Le prime opere, come l’Willis Faber & Dumas Headquarters a Ipswich (1974) e la Sainsbury Centre for Visual Arts a Norwich (1978), rivelano già la cifra stilistica di Foster: trasparenza, innovazione tecnica, attenzione al benessere degli utenti.

Qual è la filosofia architettonica di Norman Foster?

La filosofia di Norman Foster si riassume in una frase che lui stesso ha ripetuto più volte: “L’architettura è un processo sociale prima ancora che estetico”.

Per Foster un edificio non è mai un oggetto isolato, ma un frammento di città, un dispositivo che influenza la vita delle persone. Da qui deriva la sua attenzione a:

-

trasparenza e luce naturale, strumenti democratici per rendere gli spazi accessibili e aperti;

-

tecnologia come linguaggio estetico, non nascosta ma esibita con orgoglio, come nelle strutture leggere in acciaio e vetro;

-

flessibilità e adattabilità, perché un edificio deve vivere nel tempo, cambiare con la società, non essere un monumento immobile.

Foster ha saputo fare dell’ingegneria poetica il suo tratto distintivo: i suoi progetti sono macchine perfette, ma al tempo stesso capaci di emozionare e ispirare.

Che ruolo ha la sostenibilità nei suoi progetti?

Molto prima che la parola “green” entrasse nel lessico dell’architettura contemporanea, Foster aveva già fatto della sostenibilità un pilastro della sua pratica.

Il Commerzbank Tower di Francoforte (1997) è stato il primo grattacielo a integrare giardini verticali e un sistema di ventilazione naturale. La Cupola del Reichstag a Berlino (1999) utilizza specchi conici per riflettere la luce e ridurre l’uso artificiale. Persino il Gherkin di Londra (2004) è stato progettato con una struttura aerodinamica che riduce i consumi energetici.

Per Foster la sostenibilità non è un’aggiunta, ma un principio intrinseco: ogni edificio deve dialogare con l’ambiente, ridurre i consumi e generare benessere. Non a caso il suo studio ha sempre investito in ricerca, materiali innovativi e nuove tecnologie costruttive.

Quali premi e riconoscimenti ha ricevuto?

L’elenco è lungo e prestigioso. Norman Foster ha ricevuto il Pritzker Architecture Prize nel 1999, considerato il “Nobel” dell’architettura, ed è stato insignito di numerose onorificenze internazionali, tra cui il Praemium Imperiale giapponese. Nel 1990 la Regina Elisabetta II lo ha nominato Sir Norman Foster, mentre nel 1999 ha ricevuto il titolo di Barone Foster of Thames Bank, entrando a far parte della Camera dei Lord.

Questi riconoscimenti non sono soltanto celebrazioni personali: riflettono l’impatto globale di un architetto che ha saputo trasformare le città in organismi più intelligenti e resilienti.

In che modo ha influenzato le nuove generazioni di architetti?

Il lascito di Foster non si limita agli edifici. Intere generazioni di architetti hanno imparato da lui a pensare l’architettura come un sistema integrato, in cui estetica, tecnica e sostenibilità convivono. Lo studio Foster + Partners, con oltre 1.500 professionisti, è diventato una scuola diffusa, un laboratorio che ha formato designer, ingegneri e urbanisti oggi protagonisti della scena internazionale.

La sua influenza si legge anche nella capacità di coniugare visioni futuristiche con esigenze reali: Foster non ha mai smesso di progettare aeroporti, stazioni, infrastrutture, spazi pubblici, convinto che la vera grandezza dell’architettura stia nel migliorare la vita quotidiana di milioni di persone.

Qual è il contributo di Norman Foster al futuro dell’architettura?

Guardando al futuro, Foster è rimasto fedele alla sua vocazione pionieristica. Oggi il suo studio lavora su progetti legati alle città sostenibili, alla mobilità elettrica e aerea, alla colonizzazione dello spazio (come nel progetto Lunar Habitats per l’Agenzia Spaziale Europea).

Il suo contributo è quello di un architetto che ha sempre anticipato i tempi, immaginando soluzioni visionarie che poi sono diventate standard. L’eredità più grande non sono solo gli edifici iconici, ma il messaggio: architettura e tecnologia possono convivere con bellezza e responsabilità.

I 5 progetti iconici

Reichstag di Berlino – La cupola della democrazia

Quando nel 1999 Norman Foster inaugura la nuova cupola del Reichstag, la Germania è appena uscita dalle fratture della Guerra Fredda. La scelta di trasformare il Parlamento tedesco in un edificio trasparente non è solo architettura, ma politica visiva: la cupola in vetro e acciaio diventa simbolo di rinascita e apertura democratica.

Salendo la rampa elicoidale, i cittadini possono osservare dall’alto l’aula parlamentare, in un gesto che ribalta la gerarchia: non è il popolo a essere guardato dal potere, ma il potere a essere osservato dal popolo. Una lezione di architettura civile che resta attuale ancora oggi.

30 St Mary Axe a Londra – Il Gherkin che ha ridisegnato lo skyline

Il soprannome “The Gherkin” (il cetriolo) non rende giustizia alla raffinatezza di questo edificio inaugurato nel 2004. A Londra, città di architetture gotiche e moderne, Foster inventa un grattacielo organico che sembra respirare come un organismo vivente. La sua forma aerodinamica non è solo estetica: consente di ridurre del 50% il consumo energetico rispetto a un grattacielo tradizionale.

Più che un edificio, il Gherkin è diventato un marchio identitario di Londra, fotografato, imitato e riconosciuto in tutto il mondo. Qui la sostenibilità non è un vincolo, ma una forma di bellezza.

Commerzbank Tower a Francoforte – Il primo grattacielo ecologico

Completato nel 1997, il Commerzbank Tower è un grattacielo che anticipa di decenni i temi della bioarchitettura. Con i suoi giardini verticali interni e un sistema di aerazione naturale, dimostra che anche un edificio alto 300 metri può dialogare con la natura.

Il risultato è sorprendente: uffici luminosi, verdi, pensati per il benessere dei lavoratori. Un manifesto di come l’architettura possa unire business e qualità della vita, in una delle capitali finanziarie d’Europa.

Aeroporto Chek Lap Kok a Hong Kong – La città in movimento

Inaugurato nel 1998, l’aeroporto internazionale di Hong Kong Chek Lap Kok è tra le infrastrutture più complesse mai progettate. Qui Foster non disegna solo un terminal, ma una metafora del viaggio contemporaneo: tetto ondulato, luce naturale filtrata da ampie vetrate, flussi organizzati con precisione millimetrica.

È un luogo pensato per accogliere milioni di passeggeri ogni anno senza perdere leggerezza. Un’architettura che celebra la mobilità globale, mantenendo una sorprendente umanità.

Apple Park a Cupertino – La navicella spaziale di Steve Jobs

Nel cuore della Silicon Valley, tra gli alberi di Cupertino, sorge l’Apple Park, completato nel 2017. Disegnato insieme a Steve Jobs, è forse il progetto più vicino a un’utopia futuristica: un anello di vetro e acciaio lungo oltre un chilometro, autosufficiente dal punto di vista energetico, immerso in un parco con 9.000 alberi.

Non è solo la sede di un’azienda, ma un campus pensato come ecosistema, dove tecnologia e natura convivono. Jobs lo definiva “la casa del futuro”, Foster lo ha reso reale: un’icona che sintetizza la cultura della Silicon Valley e l’idea di architettura come strumento di innovazione radicale.

Un architetto che scrive storie con gli edifici

Guardando questi cinque progetti, appare chiaro che Foster non si limita a costruire, ma scrive storie urbane. Ogni edificio è un racconto: di democrazia (Reichstag), di identità (Gherkin), di ecologia (Commerzbank), di mobilità (Hong Kong), di innovazione (Apple Park).

La sua architettura non è mai autoreferenziale: parla alle città, alle persone, al futuro. È per questo che, a novant’anni, Norman Foster resta uno degli architetti più influenti e visionari del nostro tempo.

Perché Norman Foster resta un riferimento assoluto

Norman Foster non è soltanto un architetto britannico, ma un narratore di città, un costruttore di ponti tra presente e futuro. Dalla Manchester operaia agli skyline di Londra, Berlino, New York, Pechino, fino alla Silicon Valley, la sua traiettoria personale e professionale è il racconto di come l’architettura possa essere motore di progresso.

Il suo stile, a metà tra razionalità ingegneristica e poesia della luce, continua a ispirare non solo architetti e designer, ma chiunque sogni un mondo costruito in equilibrio con la natura e con le persone.

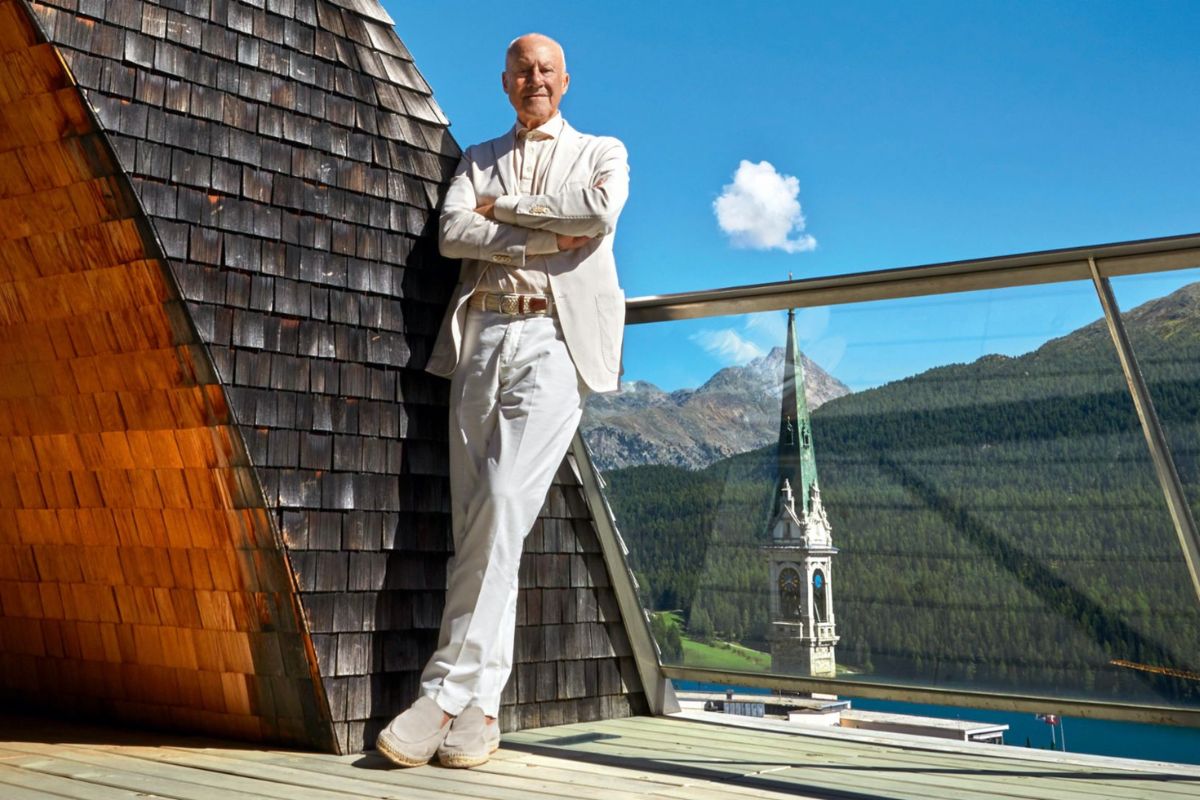

Norman Foster oggi – un maestro ancora attivo

A novant’anni, Norman Foster continua a essere una delle voci più autorevoli dell’architettura contemporanea. Dalla sede londinese di Foster + Partners, guida ancora un team internazionale che lavora su progetti avveniristici in tutto il mondo, dalle nuove infrastrutture sostenibili alle città del futuro. Negli ultimi anni si è interessato con particolare intensità al tema della resilienza urbana e della colonizzazione spaziale, collaborando con agenzie e istituzioni scientifiche per immaginare habitat lunari e marziani. Parallelamente, riceve riconoscimenti globali: nel 2025 è stato premiato al London Design Festival per la sua carriera, a conferma di un’influenza che non conosce declino.

Oggi Norman Foster è molto più di un architetto: è un simbolo vivente di come la visione possa trasformare le città e di come il dialogo tra innovazione, natura e bellezza resti il fondamento dell’architettura del XXI secolo.