Le case d’autore sono le architetture che meglio raccontano la parte più intima e sperimentale del mestiere di progettare. In esse, l’idea di casa si trasforma in una dichiarazione di architettura poetica: proporzioni, luce, materiali e paesaggio diventano strumenti per esprimere un pensiero, un carattere, un modo di vedere il mondo.

Quali sono le case d’autore più famose e significative di sempre? Da Mies van der Rohe a Le Corbusier, da Lina Bo Bardi a Tadao Ando, da Álvaro Siza fino a John Pawson e Patricia Urquiola, i grandi architetti hanno lasciato nel progetto domestico la loro firma più sincera.

Vent’anni di architettura si possono leggere attraverso queste abitazioni: rifugi trasparenti, volumi scavati nella pietra, case sospese nel paesaggio o immerse nella materia.

Le 20 case selezionate in questo articolo sono capitoli di un unico racconto: quello dell’architettura come forma di pensiero e come spazio dell’anima.

1. Farnsworth House, Mies van der Rohe – la casa come trasparenza assoluta, tra le case d’autore più famose al mondo

![]()

Costruita tra il 1945 e il 1951 a Plano, Illinois, per la dottoressa Edith Farnsworth, la Farnsworth House è una delle architetture più radicali del XX secolo.

Con il suo volume sospeso su pilotis in acciaio bianco e le pareti interamente vetrate, rappresenta la quintessenza della filosofia less is more di Ludwig Mies van der Rohe.

Qui la casa diventa concetto, ridotta alla sua essenza strutturale: piattaforma, spazio e luce.

Ogni elemento — il pavimento sollevato, la copertura piana, il vetro continuo — è parte di una grammatica perfetta in cui la natura entra a definire il limite tra interno ed esterno.

Non c’è decorazione, solo struttura; non c’è protezione, ma immersione.

L’abitazione, oggi museo, è uno dei primi esempi di casa-paesaggio, dove il confine architettonico si dissolve nella percezione del contesto.

Un manifesto ancora attualissimo per i progettisti che ricercano leggerezza, chiarezza e ordine visivo — ma anche un monito: la trasparenza assoluta, se portata all’estremo, può diventare vulnerabilità.

Le case iconiche del Novecento che hanno fatto la storia

2. Villa Savoye, Le Corbusier – la casa come macchina per abitare

Completata nel 1931 a Poissy, nei pressi di Parigi, la Villa Savoye rappresenta il punto più alto del pensiero moderno di Le Corbusier e uno dei manifesti indiscussi dell’architettura del XX secolo.

Concepita per la famiglia Savoye come residenza di campagna, la villa è un laboratorio di sperimentazione spaziale e simbolica, in cui l’architetto applica per la prima volta in modo integrale i suoi “cinque punti per una nuova architettura”:

pilotis, tetto giardino, pianta libera, facciata libera e finestra a nastro.

L’edificio appare come un volume sospeso, puro e razionale, in cui la funzione determina la forma.

Il piano terra è liberato da vincoli murari e lascia spazio al movimento dell’automobile; il primo piano ospita gli ambienti principali, organizzati attorno a un patio interno e collegati da una rampa che diventa esperienza percettiva del progetto.

La luce naturale, filtrata dalle ampie aperture orizzontali, costruisce la narrazione dello spazio con una logica quasi cinematografica.

La Villa Savoye è più di una casa: è un’idea di mondo.

Le Corbusier la definì “una macchina per abitare”, intendendo la casa come organismo funzionale, capace di unire tecnologia, estetica e benessere.

La sua influenza sul design e sull’architettura contemporanea rimane profonda: dalla chiarezza strutturale al rapporto tra forma e funzione, fino alla visione della casa come spazio fluido e razionale.

Oggi, restaurata e parte del patrimonio UNESCO, la Villa Savoye continua a rappresentare la sintesi perfetta tra utopia moderna e poesia costruttiva.

3. Casa das Canoas, Oscar Niemeyer – la casa come paesaggio sensuale

Progettata nel 1951 da Oscar Niemeyer come propria abitazione privata, la Casa das Canoas, situata ai piedi della foresta di Tijuca a Rio de Janeiro, è una delle architetture domestiche più libere e rivoluzionarie del Novecento.

A differenza del razionalismo europeo, Niemeyer abbandona ogni geometria rigida per lasciarsi guidare dal paesaggio tropicale e dalle curve naturali della montagna.

La casa si adagia sul terreno come un gesto fluido, disegnando un equilibrio perfetto tra architettura e natura.

Un’unica copertura sinuosa in cemento armato, sorretta da sottili pilotis, copre spazi aperti e chiusi che si alternano in continuità visiva.

L’acqua di una piscina interna si insinua letteralmente nella casa, dissolvendo i confini tra spazio abitato e ambiente naturale.

Il vetro sostituisce il muro, la luce entra libera, la materia diventa sensazione.

La Casa das Canoas è un atto di fiducia nel clima, nella vegetazione e nella trasparenza tropicale.

Niemeyer la descrisse come “una casa senza ostacoli, dove il paesaggio è parte della vita”, anticipando di decenni la filosofia dell’architettura bioclimatica e immersiva.

Oggi, la residenza è considerata un simbolo dell’identità brasiliana moderna, dove l’eros della forma e la logica costruttiva convivono con naturalezza.

È una lezione ancora attuale: la vera modernità non nasce dal rigore, ma dalla capacità di ascoltare il luogo.

4. Fallingwater, Frank Lloyd Wright – la casa come armonia con la natura

![]()

Tra il 1935 e il 1939, Frank Lloyd Wright progettò per la famiglia Kaufmann la Fallingwater, nei boschi della Pennsylvania.

È forse la casa più iconica del XX secolo, capace di trasformare in architettura una filosofia: vivere nella natura, non accanto ad essa.

Wright colloca la casa sopra una cascata, fondendo struttura e paesaggio in un unico organismo vivente.

Le terrazze in cemento armato si sporgono come rocce sul corso d’acqua, mentre la pietra locale, utilizzata per i muri portanti, radica l’edificio nel terreno.

Il risultato è una composizione in bilico tra gravità e leggerezza, in cui ogni elemento dialoga con l’ambiente circostante.

La Fallingwater non è solo un capolavoro ingegneristico, ma una dichiarazione etica e poetica: la casa deve nasce dal luogo e rispettarne le regole.

Gli interni, caratterizzati da spazi continui, arredi integrati e luce radente, prolungano l’esperienza sensoriale della natura all’interno della vita domestica.

Per Wright, la casa è un’estensione del corpo e della terra.

La cascata non si contempla: si ascolta, si vive, diventa presenza costante.

È la massima espressione dell’organic architecture, una visione in cui il progetto diventa ecosistema.

Oggi, la Fallingwater è patrimonio UNESCO e continua a ispirare generazioni di architetti e designer con la sua lezione più semplice e più difficile:

costruire in armonia, non in competizione, con la natura.

5. Casa Malaparte, Capri – la casa come gesto assoluto

Incastonata sul promontorio di Punta Massullo a Capri, la Casa Malaparte è una delle abitazioni più riconoscibili e simboliche della storia dell’architettura italiana.

Progettata tra il 1938 e il 1942, ufficialmente dall’architetto Adalberto Libera, ma profondamente modificata dal suo committente, lo scrittore Curzio Malaparte, è una costruzione che sfida ogni classificazione.

La casa sorge come una presenza solitaria e scultorea, sospesa tra mare e cielo.

Un parallelepipedo in muratura rossa si staglia sulla roccia calcarea, con una monumentale scala esterna che conduce al tetto-terrazza: un vero e proprio palcoscenico naturale rivolto verso l’infinito.

Dentro, spazi essenziali, austeri e quasi monastici contrastano con l’assoluta potenza del contesto.

La Casa Malaparte non è una casa “abitabile” nel senso tradizionale, ma una dichiarazione di indipendenza, un atto di volontà estetica e filosofica.

Qui l’architettura non accoglie, sfida: l’uomo e la natura si misurano, si fronteggiano.

La scala non è solo elemento funzionale, ma metafora: ascesa, isolamento, contemplazione.

Diventata celebre anche grazie al film Il disprezzo di Jean-Luc Godard (1963), la casa è oggi proprietà di una fondazione e simbolo dell’architettura come gesto autoriale estremo.

È la dimostrazione che il progetto può superare la funzione, diventando un atto poetico e irripetibile — un dialogo verticale con il paesaggio e con sé stessi.

6. Glass House, Philip Johnson – la casa come introspezione trasparente

![]()

Progettata nel 1949 come residenza personale dell’architetto Philip Johnson a New Canaan, nel Connecticut, la Glass House è un’opera manifesto del modernismo americano, ma anche un esercizio di introspezione e controllo assoluto dello spazio.

A prima vista, il parallelo con la Farnsworth House di Mies van der Rohe è inevitabile: entrambe sono costruite in acciaio e vetro, immerse nella natura, e dichiarano la volontà di dissolvere il limite tra interno ed esterno.

Eppure, la Glass House ha un carattere radicalmente diverso.

Se Mies cerca la purezza ideale, Johnson indaga la dimensione psicologica della trasparenza.

Il volume, un semplice rettangolo di vetro e acciaio brunito, è costruito come un dispositivo percettivo: uno spazio aperto dove nulla si nasconde, ma tutto si riflette.

Gli arredi, progettati su misura, definiscono funzioni senza ricorrere a pareti; la luce naturale cambia costantemente l’atmosfera, trasformando la casa in un osservatorio della propria esistenza.

Il terreno di New Canaan diventa il vero confine: la natura, i riflessi, il cielo.

Attorno alla Glass House, Johnson costruirà nel tempo un intero paesaggio di architetture — padiglioni, gallerie, studi — che dialogano tra loro come frammenti di un unico racconto autobiografico.

Più che una casa, è una metafora dell’abitare moderno: la trasparenza non come virtù morale, ma come condizione esistenziale.

La Glass House rimane una delle opere più lucide e inquietanti del Novecento, dove il confine tra architettura e introspezione diventa deliberatamente fragile.

7. Casa Gilardi, Luis Barragán – la casa come colore e silenzio

![]()

Completata nel 1976 a Città del Messico, la Casa Gilardi è l’ultima opera realizzata dal maestro Luis Barragán, e sintetizza con straordinaria purezza la sua poetica: architettura come emozione, colore come luce, spazio come introspezione.

Progettata per l’amico Francisco Gilardi, la casa si sviluppa su un lotto stretto nel quartiere Tacubaya e si apre con una sequenza di ambienti calibrati come un percorso spirituale.

Dall’ingresso buio si accede a spazi sempre più luminosi, fino al celebre ambiente della piscina interna, dove il muro fucsia e quello blu intenso dialogano con la luce naturale filtrata dall’alto.

In Barragán, il colore non è mai decorazione: è architettura immateriale.

Ogni superficie cattura la luce, la trasforma, la restituisce come tempo e memoria.

Il silenzio domina la scena, spezzato solo dal riflesso dell’acqua e dal rimbalzo cromatico delle pareti.

La Casa Gilardi è un esempio perfetto di come l’architettura possa farsi esperienza mistica, senza perdere rigore geometrico.

La semplicità dei volumi, il controllo della luce e la scelta dei materiali — intonaco, acqua, legno — costruiscono un equilibrio tra misura e spiritualità.

Riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, la casa è ancora oggi un riferimento per i progettisti che cercano un linguaggio sensoriale e contemplativo.

È la dimostrazione che, a volte, il colore può essere più costruttivo del cemento.

8. Casa Batlló, Antoni Gaudí – la casa come organismo vivente

Nel cuore di Barcellona, lungo il Passeig de Gràcia, la Casa Batlló (1904–1906) rappresenta la maturità creativa di Antoni Gaudí e l’apice della stagione modernista catalana.

Ristrutturata per la famiglia Batlló, la casa è uno dei rari esempi in cui l’architettura diventa materia viva, capace di mutare, respirare e raccontare.

Ogni dettaglio dell’edificio sembra appartenere al regno naturale: le linee curve delle facciate, i colori cangianti delle ceramiche, le ossature lignee che ricordano vertebre e conchiglie.

Gaudí abbandona la logica meccanica della struttura e costruisce un organismo architettonico dove forma, decorazione e funzione coincidono in un unico gesto fluido.

La facciata, rivestita di mosaici iridescenti (trencadís), vibra con la luce del Mediterraneo; il tetto, con le sue squame ceramiche, evoca il dorso di un drago — simbolo mitico e spirituale della Catalogna.

All’interno, l’aria e la luce scorrono come in un corpo vivo: scale che si avvolgono, aperture che si dilatano, superfici che rispondono al tocco.

La Casa Batlló non è solo un edificio, ma un’esperienza percettiva totale.

È il manifesto di un pensiero che rifiuta la separazione tra arte, artigianato e ingegneria.

Per Gaudí, l’architettura non è rappresentazione, ma trasformazione della materia in spirito.

Oggi, restaurata con tecnologie immersive, la Casa Batlló continua a ispirare generazioni di architetti e designer con il suo messaggio più attuale:

la modernità non nasce dalla macchina, ma dall’immaginazione.

9. Vanna Venturi House, Robert Venturi – la casa come ironia intellettuale

Realizzata tra il 1959 e il 1964 a Chestnut Hill, nei sobborghi di Philadelphia, la Vanna Venturi House è uno dei progetti più discussi e influenti del Novecento.

Dedicata alla madre dell’architetto, Robert Venturi, rappresenta la negazione ironica dei dogmi modernisti e l’inizio della stagione postmoderna.

La casa sembra semplice, quasi archetipica, ma ogni elemento è frutto di un ribaltamento semantico.

Il frontone centrale richiama la tradizione classica, ma viene tagliato da una grande apertura asimmetrica; la simmetria appare e scompare, la scala non conduce dove ci si aspetterebbe, le proporzioni sono deliberatamente sbilanciate.

Venturi non cerca l’armonia, ma la complessità e la contraddizione, come dichiarerà nel suo saggio omonimo del 1966.

La Vanna Venturi House è una casa che gioca con il linguaggio dell’architettura, lo cita e lo sovverte.

Ogni dettaglio è un messaggio, ogni ambiguità un atto critico verso la rigidità del Movimento Moderno.

Dietro l’apparente semplicità si nasconde una riflessione profonda sul significato dello spazio domestico come costruzione culturale e simbolica.

Oggi è considerata un punto di svolta nella storia dell’architettura del XX secolo: il momento in cui l’architettura smette di essere dogma e torna a essere discorso.

Venturi restituisce all’abitare la libertà di essere imperfetto, contraddittorio, umano.

10. Casa Rotonda, Mario Botta – la casa come architettura dell’equilibrio

![]()

Progettata tra il 1980 e il 1982 a Stabio, in Svizzera, la Casa Rotonda di Mario Botta è una delle opere più emblematiche della sua ricerca formale.

In un’epoca segnata da frammentazioni linguistiche e postmodernismo emergente, Botta risponde con una geometria assoluta: un cilindro perfetto scavato nella collina, in dialogo diretto con il paesaggio ticinese.

La pianta circolare — inscritta in un quadrato e organizzata su quattro livelli — diventa il principio generatore di tutto il progetto.

Le aperture sono calibrate come incisioni nella massa muraria; la luce naturale penetra dall’alto e trasforma gli interni in spazi di contemplazione.

L’uso del mattone rosso e del cemento a vista restituisce un senso di densità materica e permanenza.

Per Botta, la casa è un luogo di resistenza: un’architettura che oppone la sua forma alla dispersione del mondo contemporaneo.

La Casa Rotonda non cerca mimetismo, ma equilibrio: tra geometria e natura, misura e emozione.

È un’architettura che parla di centro, di radicamento, di appartenenza.

Oggi, la casa è considerata una delle icone del razionalismo poetico europeo, simbolo della capacità di fare architettura con l’essenziale.

In un tempo dominato dall’immagine, Botta ci ricorda che la vera forma non è mai superficie, ma struttura di pensiero.

11. Casa Koshino, Tadao Ando – la casa come spiritualità del cemento

Costruita tra il 1980 e il 1984 a Ashiya, nella regione di Hyōgo, la Casa Koshino è una delle opere più intime e rivelatrici del linguaggio di Tadao Ando.

Progettata per la stilista Hiroko Koshino, si inserisce in un terreno scosceso circondato da vegetazione, articolandosi in due volumi paralleli in cemento faccia a vista, collegati da un corridoio sotterraneo.

La luce naturale entra attraverso tagli calibrati, proiettando ombre e riflessi che animano le superfici nude.

L’architettura si fa esperienza spirituale: il silenzio del materiale, la misura dello spazio e la relazione con il paesaggio creano una condizione meditativa.

Ogni gesto costruttivo è ridotto all’essenziale, ma possiede una forza emotiva assoluta.

Il cemento, in Ando, non è materia fredda, ma strumento poetico.

È il supporto della luce, il filtro del tempo, la memoria della forma.

La casa diventa un luogo di contemplazione e di disciplina: “l’architettura non protegge dalla natura,” scrive Ando, “ma la incornicia.”

La Casa Koshino è un capolavoro di equilibrio tra razionalità e spiritualità, un monastero laico immerso nella quiete del paesaggio giapponese.

Oggi, rimane una delle opere più studiate dagli architetti di tutto il mondo per la sua capacità di trasformare il materiale più duro in esperienza sensibile e sacra.

12. Casa Vieira de Castro, Álvaro Siza – la casa come misura tra paesaggio e silenzio

Costruita tra il 1998 e il 2000 a Vila Nova de Famalicão, nel nord del Portogallo, la Casa Vieira de Castro di Álvaro Siza Vieira è una delle sue opere più intense e mature.

Un’architettura che dialoga con il paesaggio collinare attraverso la logica della misura, della luce e del silenzio.

L’abitazione nasce da un pendio verde e si sviluppa in due volumi paralleli in calcestruzzo bianco, parzialmente interrati nel terreno per seguire la topografia naturale.

Il rapporto con il suolo è calibrato con la precisione di un disegno geologico: la casa non si impone, ma affiora.

Le finestre sono tagli orizzontali nella massa muraria, dosate come fenditure di luce.

Gli interni, misurati e quasi ascetici, combinano spazi aperti e intimi, secondo la tipica dialettica di Siza tra rigore costruttivo e percezione sensibile.

Il bianco, il cemento e la pietra locale disegnano un’architettura che è al tempo stesso presenza e assenza, costruzione e paesaggio.

La Casa Vieira de Castro rappresenta una delle sintesi più pure della poetica di Siza: un’architettura che non cerca il gesto, ma la presenza silenziosa.

È una lezione di disciplina e di libertà, in cui la luce diventa il primo materiale da costruzione e la misura dell’uomo resta al centro del progetto.

13. Casa Milà, Antoni Gaudí – la casa come scultura abitata

Costruita tra il 1906 e il 1912 lungo il Passeig de Gràcia di Barcellona, la Casa Milà, detta La Pedrera (“la cava”), è l’ultima grande opera civile di Antoni Gaudí prima di dedicarsi completamente alla Sagrada Família.

Commissionata dall’imprenditore Pere Milà e da sua moglie Roser Segimon, è un edificio che rompe ogni convenzione urbana e strutturale dell’epoca.

La facciata, ondulata e continua come una parete di roccia levigata dal vento, è una massa plastica in pietra calcarea che sembra scolpita più che costruita.

Dietro l’apparente libertà formale, però, si nasconde una rigorosa logica strutturale: archi parabolici in ferro, pilastri portanti irregolari, solai a nervature curve che consentono piante libere e flessibili.

All’interno, i cortili ellittici e le aperture verticali assicurano una straordinaria ventilazione naturale e un’illuminazione diffusa.

Il tetto, popolato da comignoli e torrette dalle forme antropomorfe, è un paesaggio surreale dove architettura e scultura si fondono in un unico linguaggio simbolico.

La Casa Milà è più di un edificio: è una dichiarazione poetica sul rapporto tra materia, natura e spiritualità.

Ogni curva, ogni cavità, ogni ombra riflette la convinzione di Gaudí che l’architettura debba imitare la vita.

Oggi, riconosciuta come patrimonio mondiale UNESCO, La Pedrera continua a insegnare ai progettisti che la libertà formale non è capriccio, ma coerenza profonda tra forma e natura.

Un’architettura che non si limita a ospitare la vita — la genera.

14. Villa Necchi Campiglio, Piero Portaluppi – la casa come eleganza razionale

![]()

Costruita tra il 1932 e il 1935 nel cuore di Milano, in via Mozart, la Villa Necchi Campiglio rappresenta uno dei vertici dell’architettura domestica italiana tra le due guerre.

Progettata da Piero Portaluppi per la famiglia Necchi Campiglio — industriali della borghesia lombarda — la villa è un capolavoro di lusso discreto, dove la tecnologia e l’estetica convivono con naturalezza.

L’architettura si distingue per la chiarezza compositiva: un volume compatto, lineare, scandito da ampie aperture e proporzioni armoniche.

L’eleganza nasce dal controllo della luce, dall’uso raffinato dei materiali — pietra, legno, ottone, vetro — e da una distribuzione spaziale che riflette la vita moderna dell’élite milanese degli anni Trenta.

Portaluppi anticipa qui la cultura del comfort e dell’efficienza domestica: riscaldamento centralizzato, ascensore interno, piscina privata e grandi vetrate apribili sul giardino.

Ogni dettaglio è studiato per integrare funzione e bellezza, in una sintesi che unisce razionalismo e sensualità materica.

Dopo la guerra, gli interni furono parzialmente rielaborati da Tomaso Buzzi, che ammorbidì il rigore originario con un tocco più decorativo e neoclassico.

Il risultato è un’architettura che racconta l’evoluzione del gusto milanese: dal razionalismo degli anni Trenta al raffinato eclettismo del dopoguerra.

Oggi, la Villa Necchi Campiglio è un bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, aperto al pubblico, e una delle mete più amate da architetti, designer e cineasti.

È una casa che insegna ancora oggi il valore dell’armonia tra funzione e rappresentazione, dove l’eleganza non è mai ostentata, ma semplicemente inevitabile.

15. Villa Mairea, Alvar Aalto – la casa come armonia organica tra arte e natura

Progettata tra il 1938 e il 1939 a Noormarkku, in Finlandia, per gli amici e mecenati Harry e Maire Gullichsen, la Villa Mairea rappresenta il punto più alto della poetica di Alvar Aalto.

È una casa che unisce modernismo e tradizione nordica, tecnologia e calore, razionalità e mito naturale.

Aalto concepisce la villa come un organismo vivente, un’architettura che cresce con il paesaggio.

Le linee ortogonali del Movimento Moderno si ammorbidiscono in curve delicate; la struttura in legno e mattoni dialoga con il paesaggio di betulle circostante; la luce del Nord diventa parte integrante della composizione.

L’atrio e il soggiorno, dominati da colonne lignee di altezze diverse, evocano un bosco domestico — una metafora dell’abitare nella natura senza imitarla.

Ogni ambiente è studiato come esperienza sensoriale: materiali caldi, tattili, superfici porose e arredi disegnati dallo stesso Aalto per creare una continuità emotiva tra spazio e vita quotidiana.

Il risultato è un equilibrio unico tra rigore e libertà, in cui la casa diventa laboratorio di umanità.

La Villa Mairea è considerata un’icona del modernismo organico: un’architettura che rifiuta l’uniformità industriale per recuperare la dimensione poetica dell’artigianato e della natura.

È un progetto che, ancora oggi, invita architetti e designer a ricordare che la modernità non è un’estetica, ma un’etica: la capacità di costruire spazi dove l’uomo si riconosce parte del mondo.

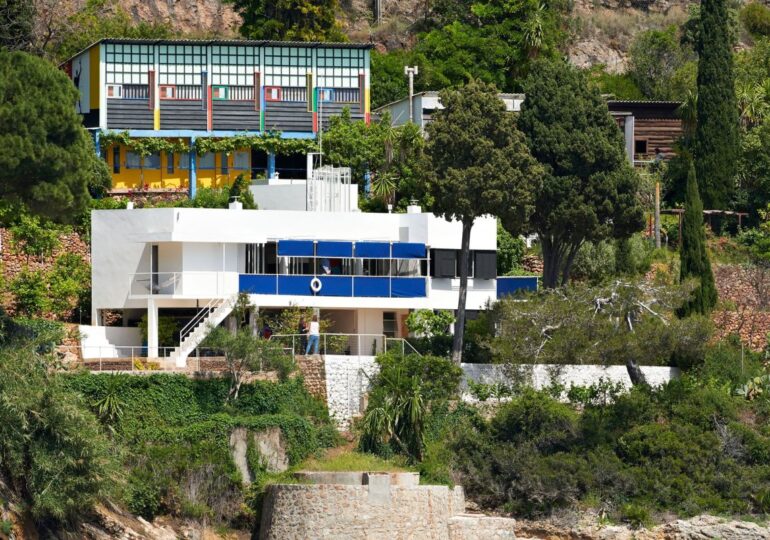

16. Villa E-1027, Eileen Gray – la casa come intelligenza femminile del modernismo

Costruita tra il 1926 e il 1929 a Roquebrune-Cap-Martin, sulla Costa Azzurra, la Villa E-1027 è l’opera più celebre di Eileen Gray, designer, architetta e pioniera dell’abitare moderno.

Il nome stesso — un codice che unisce le iniziali di Eileen e del suo compagno Jean Badovici — racconta la natura intima e condivisa del progetto.

In un momento in cui l’architettura moderna era dominata da figure maschili e dal rigore funzionalista, Gray propone un linguaggio più empatico, domestico, attento al corpo e alla vita reale.

La casa si sviluppa come un volume bianco sospeso sul mare, articolato su pilotis e terrazze, ma ogni spazio interno è pensato come microcosmo di comfort e libertà: arredi mobili, tavoli regolabili, sistemi integrati di ventilazione e ombreggiamento.

A differenza della macchina per abitare di Le Corbusier, la Villa E-1027 è una casa per abitare davvero: fluida, tattile, funzionale ma non rigida.

Il suo design nasce dall’osservazione dei gesti quotidiani, dalla necessità di far dialogare estetica e uso.

Ogni dettaglio — dalla maniglia al tavolino regolabile E-1027, oggi icona del design — rivela una sensibilità che anticipa di decenni la nozione di user-centered design.

Negli anni successivi, Le Corbusier stesso dipinse murales sulle pareti della villa, gesto controverso che finì per oscurare l’autorialità di Gray.

Solo negli ultimi decenni l’opera è stata pienamente riconosciuta come fondamento di un modernismo più umano e inclusivo.

Oggi, la Villa E-1027 è tutelata e visitabile, simbolo di una modernità colta, sensuale e intelligente.

Un’architettura che insegna ancora a progettare con empatia, ricordando che la vera innovazione nasce dal dialogo tra spazio e sensibilità.

17. Casa Barragán, Luis Barragán – la casa come introspezione e sacralità dello spazio domestico

Completata nel 1948 nel quartiere Tacubaya di Città del Messico, la Casa Barragán è molto più di una residenza privata: è un’autobiografia costruita, un manifesto di silenzio, misura e luce.

In essa, Luis Barragán fonde la tradizione vernacolare messicana con la spiritualità moderna, creando uno spazio dove il colore, la luce e l’ombra diventano strumenti di meditazione.

Dietro una facciata anonima e chiusa verso la strada, si apre un mondo interiore fatto di proporzioni sacre e atmosfere sospese.

I muri, alti e severi, delimitano spazi che si rivelano gradualmente: cortili, stanze intime, corridoi in penombra.

Ogni ambiente è una pausa, un invito al raccoglimento.

La luce entra attraverso tagli verticali e aperture calibrate, scivolando sulle superfici colorate — rosa, ocra, rosso, bianco — in un dialogo costante tra spiritualità e materia.

Barragán concepisce la casa come rifugio per l’anima, un luogo dove l’essere umano può ritrovare silenzio e contemplazione nel caos urbano.

Gli arredi, disegnati dallo stesso architetto, sono essenziali e simbolici; le texture — legno, pietra, tessuti grezzi — restituiscono calore e umanità.

Ogni dettaglio è pensato per evocare equilibrio e grazia: non si tratta di estetica, ma di ascetismo poetico.

Riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio mondiale, la Casa Barragán è oggi una meta di pellegrinaggio per architetti di tutto il mondo.

È la dimostrazione che l’architettura domestica può essere anche spirituale, che la vera modernità è fatta di introspezione, luce e silenzio.

18. House in the Cotswolds, John Pawson – la casa come sottrazione e purezza contemporanea

Realizzata nel 1999 nel Gloucestershire, nel cuore della campagna inglese, la House in the Cotswolds di John Pawson è una delle opere manifesto del minimalismo architettonico contemporaneo.

Pawson, noto per il suo approccio ascetico e spirituale al design, concepisce la casa come un luogo di silenzio, dove ogni elemento superfluo è eliminato per lasciare spazio alla luce e alla percezione.

La costruzione, in pietra calcarea e vetro, si inserisce con discrezione nel paesaggio rurale, seguendone le pendenze naturali.

Le proporzioni sono studiate con rigore quasi liturgico: la luce naturale modella i volumi interni come una sostanza viva.

L’architettura di Pawson non cerca di imporsi sul contesto, ma di scomparire in esso, rivelando la bellezza della semplicità.

Gli interni, ridotti all’essenziale, sono definiti da superfici continue, dettagli invisibili e una palette neutra.

Ogni spazio è un invito alla calma e alla concentrazione, un esercizio di disciplina percettiva.

Qui il minimalismo non è stile, ma filosofia: un modo per ritrovare la misura e il tempo dell’abitare.

La House in the Cotswolds rappresenta il punto d’incontro tra estetica e spiritualità, tra rigore britannico e sensibilità zen.

È la dimostrazione che l’assenza può essere una forma di presenza: la materia si ritira per lasciare spazio alla coscienza dello spazio.

19. Casa Monterrey, Tadao Ando – la casa come dialogo tra luce e orizzonte

Costruita nel 2011 sulle colline di Monterrey, in Messico, la Casa Monterrey rappresenta la maturità poetica di Tadao Ando, che qui affronta un contesto diverso dal Giappone ma con lo stesso spirito ascetico.

Incastonata in un terreno scosceso, la casa si apre con forza e grazia verso la valle sottostante, in un equilibrio perfetto tra introspezione e orizzonte.

Composta da volumi in cemento a vista, vetro e acciaio, la struttura si adagia sul paesaggio con un gesto silenzioso ma potente.

Le aperture sono studiate come cornici di luce: la casa non osserva il paesaggio, lo ritaglia e lo trasforma in esperienza spirituale.

Un grande patio centrale, racchiuso tra le pareti di cemento, diventa spazio di contemplazione, in cui il vuoto si fa architettura.

All’interno, la luce naturale modella i volumi come un flusso lento e continuo.

Non ci sono decorazioni, ma superfici che respirano, silenzi che parlano.

Ando dimostra ancora una volta che la vera bellezza nasce dal rapporto calibrato tra limite e infinito.

La Casa Monterrey è una dichiarazione di fiducia nella materia e nella luce come linguaggi universali del progetto.

Un’architettura che non cerca di dominare la natura, ma di dialogare con essa.

Nella sua apparente semplicità, custodisce una lezione eterna: la modernità non è rumore, ma armonia tra spazio, tempo e luce.

20. Villa Planchart, Gio Ponti – la casa come opera totale

Costruita tra il 1953 e il 1957 sulle colline di Caracas, la Villa Planchart è una delle opere più straordinarie di Gio Ponti e simbolo della modernità italiana esportata nel mondo.

Commissionata dai collezionisti venezuelani Anala e Armando Planchart, la villa è un esempio sublime di architettura come sintesi delle arti — un’opera in cui ogni dettaglio, dal disegno della facciata al posacenere, porta la firma e la visione dell’autore.

Ponti immagina la casa come una scultura abitabile sospesa nella luce tropicale.

Le pareti bianche e i tagli azzurri dialogano con il cielo di Caracas; la pianta a farfalla, libera e dinamica, si apre verso il paesaggio con vetrate e terrazze che catturano la luce da ogni direzione.

Tutto è leggerezza e movimento: la casa sembra galleggiare sul pendio, come se il vento potesse attraversarla.

All’interno, Ponti disegna ogni cosa — pavimenti, mosaici, arredi, lampade, opere d’arte e persino i vasi.

Ogni ambiente è pensato come un microcosmo poetico, in cui il colore e la forma dialogano in equilibrio tra modernità e spiritualità mediterranea.

Il soggiorno, aperto sul patio interno, è un manifesto di armonia tra architettura e vita quotidiana: spazio, aria, luce e bellezza convivono con naturalezza.

La Villa Planchart è considerata oggi una delle massime espressioni del pensiero di Ponti: un’architettura che fonde tecnica e sogno, funzione e grazia.

È una casa che non rappresenta solo un’epoca, ma una visione: quella di un’Italia capace di costruire cultura, luce e libertà attraverso il design.

Come scrisse Ponti stesso:

“L’architettura è un cristallo, vivo di luce e di aria.”

Con Villa Planchart, chiude il nostro viaggio tra le case d’autore — e si apre quello eterno tra abitare e bellezza, dove il progetto diventa arte, e la casa diventa un atto d’amore per la vita.

Perché oggi vi abbiamo parlato delle case d’autore

Perché le case d’autore non sono soltanto icone dell’architettura moderna, ma frammenti di pensiero costruito. Sono luoghi che raccontano come l’abitare si sia trasformato nel tempo, seguendo le tensioni della società, della tecnologia e del desiderio.

Ogni casa — da Mies a Barragán, da Gray a Ponti — è un atto di resistenza alla superficialità, una risposta precisa alla domanda più antica di tutte: come si abita il mondo?

Ne abbiamo scritto oggi perché viviamo un tempo in cui l’architettura rischia di ridursi a immagine, a spettacolo, a gesto fugace. Queste case, invece, ci ricordano che il progetto è durata, responsabilità e ascolto. Che costruire non significa solo dare forma allo spazio, ma misurare la distanza tra l’uomo e la sua interiorità.

Rileggere le case d’autore significa ritrovare il mestiere dell’architetto come mestiere della cura: del luogo, della luce, del tempo. Sono architetture che non inseguono la novità, ma cercano la verità — quella che sopravvive alle mode e continua a insegnarci che l’abitare è, prima di tutto, un gesto etico e poetico insieme.

Leave a comment