Trasformare un locale in abitazione non è solo una questione edilizia: è un atto culturale.

Significa reinterpretare lo spazio, dare una seconda vita alla materia costruita e restituire senso a un tessuto urbano che cambia più in fretta delle sue destinazioni d’uso.

Negli ultimi anni, l’architettura del riuso è diventata uno dei temi centrali del progetto contemporaneo. Ex negozi, magazzini, garage e laboratori artigianali si trasformano in loft, studi, micro-residenze. È una risposta concreta alla densità delle città e alla necessità di un nuovo equilibrio tra abitare, lavorare e vivere.

Ma il vero motore di questo fenomeno non è soltanto economico: è progettuale.

Il cambio d’uso non si limita a modificare funzioni, ma richiede una lettura sensibile del contesto, delle proporzioni, della luce, delle preesistenze. Ogni riconversione è un esercizio di equilibrio tra norma e visione, tra vincolo tecnico e libertà espressiva.

Oggi, architetti e developer si trovano di fronte a un nuovo scenario: il patrimonio edilizio esistente diventa la materia prima del futuro.

E la domanda — “si può trasformare un locale in abitazione?” — si trasforma in un’altra, più profonda: come possiamo trasformare ciò che esiste in un modo di abitare più intelligente, sostenibile e umano?

Cambio d’uso: cosa significa e quali norme lo regolano

Il cambio d’uso non è un semplice aggiornamento catastale, ma un passaggio di natura architettonica e urbanistica: è l’atto che consente di trasformare la funzione di un immobile, adattandolo a nuove esigenze sociali, economiche e abitative.

In altre parole, è l’interpretazione contemporanea del riuso.

Secondo il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), art. 23-ter, il cambio d’uso comporta una modifica della categoria funzionale dell’immobile — ad esempio, da commerciale a residenziale — e può avvenire con opere o senza opere.

Nel primo caso, la trasformazione richiede un progetto edilizio completo e un titolo abilitativo (Permesso di Costruire o SCIA alternativa); nel secondo, è sufficiente una SCIA ordinaria, ma sempre subordinata alla conformità urbanistica.

Per il progettista, il vero nodo non è burocratico ma interpretativo: comprendere cosa consente lo strumento urbanistico comunale.

Ogni Piano Regolatore o PGT definisce in quali zone urbane siano ammessi i mutamenti di destinazione, con limiti precisi legati a densità, standard e indici di utilizzazione. La fattibilità non dipende solo dalle norme edilizie, ma dal disegno complessivo della città.

Il cambio d’uso diventa così uno strumento di rigenerazione urbana: un modo per restituire vita a volumi sottoutilizzati e per ridurre il consumo di suolo.

Per questo, molti Comuni italiani stanno aggiornando i propri piani urbanistici in ottica di “riuso adattivo”, semplificando le procedure e incentivando la conversione di spazi produttivi o commerciali in residenze, studi professionali o micro-housing.

Oggi, il cambio d’uso non è più una deroga, ma una forma di progetto consapevole: richiede capacità di leggere la normativa, ma soprattutto di tradurre i vincoli in linguaggio architettonico. È qui che il progettista diventa mediatore tra norma e spazio, tra funzione e identità.

Quando è possibile trasformare un locale commerciale in abitazione

Trasformare un locale commerciale in abitazione è una delle sfide più complesse e stimolanti del progetto contemporaneo.

Non basta immaginare un nuovo uso: serve verificare se la struttura, il contesto e la normativa locale lo rendono possibile.

La prima condizione riguarda la compatibilità urbanistica. Ogni Comune definisce nelle proprie Norme Tecniche di Attuazione (NTA) le funzioni ammesse per zona omogenea. Se il Piano Regolatore o il PGT consente l’uso residenziale, il cambio può avvenire — altrimenti sarà necessaria una variante urbanistica o una specifica autorizzazione.

Poi c’è la questione tecnica, che per un progettista significa restituire dignità abitativa allo spazio.

Un ex negozio o magazzino non nasce per ospitare persone, ma per garantire accessibilità e visibilità. Convertirlo in casa richiede quindi un intervento profondo su tre piani:

-

Comfort ambientale.

Requisiti di altezza (generalmente non inferiori a 2,70 m), illuminazione naturale e ventilazione devono rispettare il D.M. 5 luglio 1975, che stabilisce i parametri igienico-sanitari minimi. Le vetrine diventano finestre, le saracinesche lasciano spazio a sistemi filtranti, spesso con patii o lucernari per ampliare la luce naturale. -

Efficienza energetica.

La riqualificazione comporta isolamento termico, adeguamento impianti e miglioramento delle prestazioni acustiche. Le nuove tecnologie — pannelli radianti, infissi performanti, pompe di calore — permettono di rispettare i criteri di sostenibilità senza snaturare l’edificio esistente. -

Accessibilità e privacy.

Un locale a piano strada va ripensato per garantire sicurezza, comfort visivo e distacco dall’ambiente urbano. Qui entra in gioco l’architettura: schermature, giardini d’ingresso, filtri materici o micro-corti diventano strumenti compositivi.

Molti progetti recenti dimostrano come un ex spazio commerciale possa diventare un micro loft urbano di grande valore architettonico. Le altezze generose, la profondità delle planimetrie e la presenza di ampie aperture offrono spunti creativi che raramente si trovano in un’abitazione standard.

Trasformare un locale in casa, dunque, non è un compromesso, ma un atto progettuale pieno: si tratta di leggere la città dal basso, di valorizzare ciò che già esiste e di reinventare il modo in cui abitiamo.

Un tema che unisce tecnica, estetica e sostenibilità — i tre pilastri del design urbano del futuro.

Esempi di riuso architettonico di successo

Negli ultimi anni, il tema della conversione di locali commerciali in abitazioni ha assunto un ruolo chiave nella ricerca progettuale italiana.

La contrazione del commercio di prossimità e l’evoluzione delle città post-pandemiche hanno aperto una riflessione sul valore degli spazi a piano strada: da luoghi del consumo a nuove tipologie abitative flessibili, ibride e connesse alla città.

Diversi studi hanno affrontato questa sfida traducendo vincoli — altezze ridotte, aperture su strada, profondità planimetrica — in opportunità compositive.

Ecco alcuni progetti emblematici che mostrano come un ex negozio o laboratorio possa diventare un’abitazione contemporanea di grande qualità.

Un ex negozio diventa loft abitabile – Milano, Matteo Gattoni

Un piccolo locale commerciale inutilizzato da oltre dieci anni, 60 m² in zona via Monte Rosa, è stato trasformato in un loft luminoso e funzionale.

L’intervento lavora sulla sezione: un soppalco in acciaio e vetro sfrutta l’altezza originaria, mentre la palette chiara amplifica la luce proveniente dalle vetrine, ora schermate da tende filtranti.

La distribuzione è fluida, con cucina a vista e zona notte sospesa.

È un esempio perfetto di come la progettazione d’interni possa restituire valore al costruito, trasformando un fondo commerciale in abitazione di design.

Fonte: https://www.houzz.it/magazine/un-negozio-dismesso-diventa-un-loft-abitabile-di-60-mq-stsetivw-vs~121303573

Ex laboratorio artigianale → casa-studio – Bergamo, Francesca Perani

Nel progetto Urban Cabin, l’architetta Francesca Perani trasforma un ex laboratorio artigianale in una micro-abitazione di 25 m².

L’intervento mantiene la volumetria esistente e introduce un linguaggio architettonico leggero: pareti bianche, tagli obliqui, arredi integrati.

Un progetto piccolo ma emblematico, che dimostra come la qualità dell’abitare non dipenda dalla superficie, ma dalla capacità di interpretare il vuoto urbano.

Negozio storico → abitazione urbana – Roma, SET Architects

SET Architects interviene su un ex spazio commerciale nel centro di Roma, riconvertendolo in loft di 80 m².

Il progetto conserva le travi originarie e lavora sulla luce: un sistema di lame verticali e pavimento continuo in microcemento restituiscono profondità visiva.

Il risultato è un interno raffinato, tra memoria e minimalismo, che ridefinisce il rapporto tra spazio domestico e città.

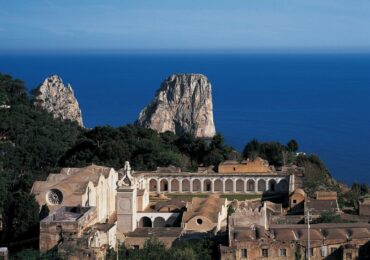

Ex deposito agricolo → casa contemporanea – Puglia, Studio Andrew Trotter

Pur in contesto rurale, il progetto di Andrew Trotter mostra la stessa logica di riuso funzionale.

Un ex deposito agricolo diventa una casa dalle linee essenziali, con muri in tufo e aperture calibrate.

Il passaggio da struttura di servizio a spazio abitativo è gestito con linguaggio architettonico contemporaneo, in continuità con la tradizione costruttiva locale.

Questi progetti confermano che trasformare un locale in abitazione è possibile — e, soprattutto, può generare architettura di qualità.

Il limite tecnico diventa un dispositivo progettuale: la profondità di un negozio si trasforma in sequenza spaziale, le vetrine in fonte di luce, il piano strada in opportunità di relazione con la città.

Quali sono i vantaggi e i contro nel trasformare un locale commerciale in abitazione?

Ogni progetto di riconversione nasce da una domanda concreta: vale davvero la pena trasformare un locale in casa?

Perché molti architetti e developer scelgono questa strada, e quali sono gli ostacoli più frequenti che si incontrano lungo il percorso?

Il vantaggio più evidente è economico: il costo d’acquisto di un immobile con destinazione commerciale è spesso inferiore rispetto a una residenza, e la riconversione può generare un aumento di valore notevole, se gestita con un progetto coerente e conforme.

Ma il vero guadagno, per un progettista, è architettonico: questi spazi permettono libertà compositiva, doppie altezze, aperture inconsuete, relazioni dirette con la città.

Sono volumi spesso imperfetti — e proprio per questo pieni di potenziale.

Dall’altra parte, esistono criticità reali:

vincoli urbanistici, normative igienico-sanitarie, carenze di illuminazione, necessità di isolamento acustico e termico.

La fattibilità dipende dal piano regolatore comunale e dal rispetto dei requisiti minimi per l’abitabilità: altezze, rapporti aeroilluminanti, accessibilità, sicurezza.

Per questo, ogni trasformazione richiede un lavoro di regia tra architetto, tecnico e committenza, capace di unire visione progettuale e competenza normativa.

In un mercato immobiliare in continua trasformazione, la risposta alla domanda iniziale non è mai un sì o un no assoluto.

Piuttosto, è una questione di come: come interpretare lo spazio, come gestire i vincoli, come dare valore al preesistente.

Domande utili prima di trasformare un locale commerciale in abitazione

Quanto costa cambiare destinazione d’uso da negozio a casa?

Il costo medio di una riconversione completa varia in base a due fattori: tipologia d’intervento e vincoli urbanistici.

In media, per locali tra 60 e 100 m², si parte da 900–1.200 €/m² per opere edili e impiantistiche, a cui si aggiungono gli oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria comunali (da 2.000 a 8.000 € a seconda della città).

Un progetto architettonico integrato può ridurre gli interventi strutturali e ottimizzare i costi: l’obiettivo è rendere il cambio d’uso sostenibile anche economicamente.

Serve sempre un permesso di costruire?

Non sempre.

Se il cambio d’uso comporta l’esecuzione di opere edilizie rilevanti (modifiche strutturali, nuove aperture, rifacimento di impianti), è necessario un Permesso di Costruire.

Se invece si tratta di un mutamento senza opere, può bastare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), purché lo strumento urbanistico comunale consenta l’uso residenziale nella zona in questione.

In ogni caso, il titolo abilitativo deve essere valutato da un tecnico abilitato — l’errore di procedura può annullare l’intero cambio d’uso.

In quali casi il cambio non è ammesso?

In genere, il cambio d’uso non è possibile se:

-

la zona è destinata esclusivamente ad attività commerciali o produttive,

-

l’immobile ricade in un edificio vincolato o soggetto a tutela paesaggistica,

-

mancano i requisiti minimi di abitabilità (altezza, luce, ventilazione, accessibilità).

Ogni Comune stabilisce le proprie regole: anche all’interno della stessa città, due immobili contigui possono avere destini urbanistici opposti.

Quali vantaggi progettuali offre un ex locale commerciale?

Gli spazi nati per il commercio spesso presentano caratteristiche oggi molto richieste: ampie vetrine, altezze generose, accessi diretti dalla strada, libertà distributiva.

Con un progetto accurato, queste qualità diventano elementi identitari: la trasparenza si trasforma in luce diffusa, l’altezza in possibilità di soppalco, la profondità in sequenza spaziale.

È l’occasione per creare nuove tipologie abitative urbane, più dinamiche e connesse al contesto.

È un intervento sostenibile?

Sì, a due livelli.

Da un lato, perché riusa il costruito e riduce il consumo di suolo; dall’altro, perché consente di integrare sistemi energetici efficienti in un involucro esistente.

L’impatto ambientale è minore rispetto a una nuova costruzione, e le prestazioni finali possono raggiungere livelli di classe energetica elevati grazie a isolamenti mirati e impianti di nuova generazione.

Il riuso urbano è oggi una delle pratiche più concrete di architettura sostenibile e circolare.

Domande da progettista: come affrontare il progetto di riconversione

Come gestire la luce naturale in un ex locale commerciale profondo o buio?

È una delle criticità più comuni.

La chiave è distribuire la luce in profondità attraverso strategie progettuali combinate: pavimenti chiari e riflettenti, superfici traslucide, porte vetrate, lucernari o pozzi di luce.

Quando la struttura non consente aperture aggiuntive, si può lavorare su un sistema di illuminazione dinamica a temperatura variabile, simulando il ritmo naturale del giorno.

Il progetto luminoso è parte integrante del concept architettonico, non una fase successiva.

Quali materiali funzionano meglio per abitare il piano strada?

I materiali devono conciliare resistenza, comfort e controllo termico.

Per i pavimenti: microcemento, legno ingegnerizzato o gres effetto materico, tutti con alta conducibilità termica (ideali per impianti radianti).

Per le pareti: intonaci naturali o pitture minerali traspiranti, che regolano l’umidità tipica degli ambienti bassi.

Un locale a contatto diretto con l’esterno richiede una pelle edilizia tecnica, ma anche una scelta estetica coerente: il materiale diventa filtro tra città e interiorità.

Come risolvere i problemi di privacy e isolamento acustico?

La grande vetrina, elemento identitario del locale commerciale, è anche la prima fonte di vulnerabilità.

Le soluzioni migliori sono vetri stratificati acustici con controllo solare e pellicole opaline o tende filtranti integrate nell’infisso.

Sul piano acustico, la progettazione deve prevedere controsoffitti fonoassorbenti, pannelli a parete e pavimenti galleggianti.

La percezione di intimità non si ottiene chiudendo lo spazio, ma modulando le soglie — visive e sonore — tra pubblico e privato.

Come rendere uno spazio a piano strada energeticamente efficiente?

Il piano strada è il livello più esposto alle dispersioni termiche.

Per migliorare la performance energetica occorre intervenire su tre fronti:

-

involucro (coibentazione del solaio inferiore e delle pareti verso l’esterno),

-

infissi performanti (triplo vetro, tenuta all’aria certificata),

-

impianti integrati e smart (pompe di calore, ventilazione meccanica controllata, domotica).

Un ex negozio può raggiungere classi energetiche elevate se il progetto è concepito in logica passiva e predittiva.

La tendenza del “change of use”: dal recupero alla cultura del progetto

La tendenza del change of use — la trasformazione di locali commerciali e spazi secondari in abitazioni — non è più un fenomeno marginale, ma una nuova forma di urban living.

Rappresenta la risposta più intelligente alla saturazione del costruito e alla necessità di abitare in modo più sostenibile, flessibile, vicino alle funzioni urbane.

Per il progettista, è una sfida culturale: ogni riconversione richiede di leggere la città dall’interno, di comprendere i codici materiali e sociali dei luoghi, di trasformare vincoli in opportunità.

Non si tratta di adattare un locale alle esigenze di una casa, ma di reinventare l’abitare a partire da ciò che già esiste.

Le città del futuro non nasceranno dal nuovo, ma dal recupero consapevole del presente.

E il “change of use” — quando guidato da visione architettonica e qualità progettuale — può diventare uno dei linguaggi più evoluti del design contemporaneo: quello capace di dare forma non solo agli spazi, ma ai nuovi modi di vivere.