Parlare di architettura degli anni ’70 significa entrare in un territorio complesso, stratificato, tutt’altro che nostalgico. È un decennio in cui il progetto non si limita a rispondere alle esigenze funzionali dell’abitare, ma diventa terreno di scontro culturale: crisi energetica, rivoluzione tecnologica, nascita del postmoderno, sperimentazioni radicali italiane, espansione urbana globale, nuove forme di prefabbricazione, materiali plastici e un’idea diversa di libertà formale.

Gli anni ’70 sono l’ultimo momento in cui l’architettura ha avuto la forza di essere “visionaria” senza la mediazione del digitale. È un decennio in cui l’architettura tenta di cambiare il mondo mentre cambia sé stessa: dalle megastrutture immaginate dai radicali italiani alle torri brutaliste del Nord Europa, dai primi gesti high-tech di Renzo Piano e Richard Rogers fino alle utopie metaboliste giapponesi.

Sono anni in cui tutto si muove contemporaneamente: ideologie, materiali, città, linguaggi. Eppure, oggi — nel cuore degli anni ’20 — quelle forme, quelle tensioni e quelle atmosfere stanno tornando. Non come revival estetico, ma come archivio di principi: rigore, sincerità materica, ricerca tipologica, coraggio sperimentale. L’architettura anni ’70 non è una moda: è una lente. E, come tutte le lenti, serve a capire meglio il presente.

I movimenti e i linguaggi che hanno definito l’architettura degli anni ’70

Gli anni ’70 non sono un unico stile, ma un campo di forze. Le mappe di quel decennio mostrano linee che si intersecano: brutalismo, postmoderno nascente, high-tech emergente, metabolisti giapponesi, radicali italiani. È un paesaggio eterogeneo, apparentemente contraddittorio, ma animato da una domanda comune: cosa deve essere l’architettura in un mondo che cambia a ritmo accelerato?

La potenza degli anni ’70 sta proprio in questo: nell’assenza di una direzione unica e nella presenza, invece, di molte traiettorie che oggi riconosciamo come fondamentali.

Brutalismo: la verità del materiale come atto politico

Il brutalismo degli anni ’70 non è solo cemento a vista: è una dichiarazione etica.

In Europa, soprattutto nel Regno Unito e nei paesi scandinavi, diventa un linguaggio capace di raccontare la sincerità costruttiva e la fiducia nella dimensione pubblica dell’architettura.

Il materiale non viene mascherato, ma esibito; la struttura non è nascosta, ma resa parte della forma. È un’architettura che rifiuta l’ornamento e accoglie la complessità urbana, spesso con progetti destinati a università, biblioteche, complessi residenziali e spazi civici.

Il Postmoderno che nasce: architettura come linguaggio

Parallelamente, in Italia e negli Stati Uniti si affaccia il Postmoderno.

Gli anni ’70 sono la sua incubazione: i primi progetti raccontano un’architettura che torna a dialogare con la storia, con le forme archetipiche, con il simbolismo e con un’idea di città che non vuole più essere tabula rasa.

È la stagione in cui si forma un nuovo vocabolario architettonico che esploderà negli anni ’80, ma che affonda le radici proprio qui.

High-Tech: la leggerezza come rivoluzione

Mentre in Europa si consolidano le forme massicce del brutalismo, un’altra corrente muove i primi passi: l’High-Tech.

Iconico è il 1977, quando Renzo Piano e Richard Rogers completano il Centre Pompidou a Parigi. È un manifesto, non un edificio: un’architettura che porta all’esterno la sua struttura, trasformando impianti tecnici e tubi in elementi espressivi.

Negli anni ’70 l’High-Tech è un gesto di rottura: rilegge la tecnologia non come meccanismo industriale, ma come estetica.

Il Metabolismo giapponese: città che crescono come organismi

Gli architetti giapponesi degli anni ’60 e ’70 — Kurokawa, Kikutake, Tange — propongono un’idea radicale: edifici modulari, organismi espandibili, architetture pensate per essere aggiornate nel tempo.

Il metabolismo è la risposta asiatica alla crescita urbana e alla densità: una riflessione che anticipa temi attualissimi come modularità, flessibilità, resilienza degli spazi.

L’iconica Nakagin Capsule Tower (1972) ne è l’esempio più famoso: un edificio che oggi vediamo come futuristico e malinconico allo stesso tempo.

La Radical Architecture italiana: l’utopia come progetto

Se c’è un movimento che definisce davvero gli anni ’70, è la Radical Architecture italiana.

Superstudio, Archizoom, UFO, 9999: gruppi che rifiutano l’idea di architettura come costruzione e la trasformano in manifesto, visione, narrazione politica.

Le loro megastrutture immaginarie, i collage concettuali, l’idea di un mondo senza oggetti sono tutt’altro che fantasie utopiche: sono critiche feroci alla società dei consumi, anticipazioni della cultura visuale contemporanea, semi teorici che oggi ritroviamo nelle ricerche dei grandi studi internazionali.

La radicalità degli anni ’70 non costruisce edifici, ma costruisce idee. Ed è per questo che è ancora così attuale.

Materiali, tecniche e innovazioni che hanno definito l’architettura degli anni ’70

Gli anni ’70 non introducono un unico materiale simbolo, ma una costellazione di innovazioni che cambiano radicalmente il modo di costruire e percepire gli spazi. È un decennio sospeso tra pesantezza e leggerezza: da un lato il cemento armato e la prefabbricazione industriale, dall’altro l’esplosione delle plastiche, dei materiali sintetici, dei pannelli leggeri, delle superfici lucide e dei polimeri.

A differenza degli anni ’60 — dominati dall’entusiasmo utopico della modernità — gli anni ’70 sono più ambivalenti. La crisi energetica del 1973 e il clima politico instabile portano molti architetti a interrogarsi sul rapporto tra risorse, città e costruzione. E i materiali diventano la prima risposta a queste domande.

Il cemento come linguaggio, non come materia neutra

Il cemento armato negli anni ’70 non è più soltanto un materiale strutturale: diventa un linguaggio estetico.

Nel brutalismo europeo e sudamericano si afferma l’idea del cemento “onesto”, lasciato a vista, con la texture delle casseforme, con superfici rugose, corpose, espressive.

È l’epoca dei grandi volumi scolpiti, dei setti monumentali, dei fronti pieni.

È l’ultimo momento storico in cui un materiale pesante riesce a raccontare concetti come trasparenza, verità, democrazia degli spazi pubblici.

Prefabbricazione e moduli: la spinta verso un’architettura più veloce

Gli anni ’70 sono anche la stagione in cui la prefabbricazione entra nel progetto architettonico non come scelta economica, ma come ricerca tipologica.

In Europa e in Giappone si sperimentano:

-

pannelli modulari

-

sistemi di giunti rapidi

-

moduli abitativi sostituibili

-

telai strutturali che permettono flessibilità interna

Il sogno metabolista giapponese — capsule sostituibili, città che crescono per parti — trova eco anche nel mondo occidentale, che cerca soluzioni più veloci e controllabili per la crescita urbana.

Plastiche e polimeri: la rivoluzione della leggerezza

Le plastiche, già protagoniste del design degli anni ’60, esplodono come materiali architettonici negli anni ’70.

Si diffondono:

-

pannelli in policarbonato

-

cupole geodetiche in materiali plastici

-

membrane leggere

-

superfici colorate e riflettenti

Non è un’estetica pop: è una nuova idea di architettura come sistema leggero, facilmente trasportabile, smontabile, trasformabile.

Buckminster Fuller, le geodetiche, gli studi sperimentali americani e le prime tensostrutture segnano un passaggio epocale: l’architettura non deve essere necessariamente pesante per essere significativa.

Vetro, metallo e trasparenze: l’alba dell’High-Tech

Se il cemento rappresenta la dimensione “terrena” degli anni ’70, il vetro e il metallo incarnano la tensione verso un nuovo futuro tecnologico.

Il Centre Pompidou di Piano & Rogers (1977) è il gesto più evidente: tubi colorati, strutture portate all’esterno, pelli trasparenti che rivelano la complessità meccanica dell’edificio.

È una rivoluzione che nasce negli anni ’70, anche se esploderà negli anni ’80 e ’90.

È l’inizio dell’architettura come macchina flessibile, come dispositivo dinamico.

Colori e superfici interne: la cultura visiva del decennio

All’interno degli edifici, gli anni ’70 portano una nuova estetica fatta di:

-

scale cromatiche calde (ocra, ruggine, burgundy, verdi profondi)

-

superfici lucide e colori pieni

-

boiserie sintetiche e materiali tecnici

-

texture morbide, velluti, pattern grafici

È un’estetica che oggi torna con forza, reinterpretata in chiave contemporanea.

Non come nostalgia, ma come risposta al desiderio di ambienti più caldi, materici, profondi.

Le opere iconiche dell’architettura degli anni ’70

Gli anni ’70 non sono stati un decennio di mezze misure: ogni edificio importante è stato un gesto, un’affermazione di identità, una presa di posizione sulla città e sul modo di vivere. In un’epoca segnata da crisi energetica, tensioni politiche e trasformazioni sociali, l’architettura risponde con forme potenti, coraggiose, spesso polarizzanti.

Queste non sono “icone” in senso estetico: sono punti cardinali della storia del progetto.

Opere che ancora oggi parlano al presente, e che continuano a ispirare architetti, designer e studiosi.

Centre Pompidou, Parigi (1977) — Piano & Rogers

Il Centre Pompidou è il punto di svolta dell’architettura contemporanea.

Il suo linguaggio — struttura esposta, impianti colorati, pelli trasparenti — non nasce per stupire, ma per ribaltare la relazione tra edificio e città.

Il museo diventa macchina urbana, piazza pubblica, organismo aperto.

È una dichiarazione politica e poetica insieme: la cultura non è un tempio chiuso, ma uno spazio democratico.

Nakagin Capsule Tower, Tokyo (1972) — Kisho Kurokawa

L’edificio più visionario degli anni ’70 non è un grattacielo né un monumento, ma un organismo modulare.

Ogni capsula è un’unità abitativa indipendente, pensata per essere rimossa, aggiornata, sostituita.

È il manifesto del Metabolismo giapponese, la corrente che immagina la città come entità vivente.

Oggi la Torre non esiste più, ma il suo impatto culturale è enorme: ha anticipato temi come modularità, sostenibilità, ottimizzazione degli spazi — ancora attuali nelle micro-architetture contemporanee.

Habitat 67 (fasi anni ’70), Montréal — Moshe Safdie

Nato per l’Expo ’67 e sviluppato ulteriormente negli anni ’70, Habitat è uno dei progetti più audaci nella storia dell’architettura residenziale.

Blocchi modulari impilati, giardini sospesi, unità ciascuna diversa dall’altra: una città verticale che mette in discussione la monotonia dell’edilizia popolare del dopoguerra.

È un’utopia abitabile, ancora oggi studiata nelle università di tutto il mondo.

Torre Velasca, Milano — BBPR (continuità ’60–’70, ruolo culturale)

Anche se completata nel 1958, la Torre Velasca trova negli anni ’70 la sua consacrazione culturale. In quel decennio diventa simbolo della resistenza milanese alla tabula rasa modernista e dell’idea che la città possa evolvere senza perdere la memoria.

La Velasca è, in senso architettonico, più anni ’70 che anni ’50: coraggiosa, ruvida, identitaria.

La Biblioteca Nazionale di Buenos Aires (1971–1976) — Clorindo Testa

Un monolite sospeso, un organismo brutalista che sembra levitare sulla città.

Clorindo Testa non costruisce una biblioteca: costruisce un paesaggio mentale.

Volumi pesanti, pilotis esasperati, spazi interni geometrici e spiazzanti.

È uno dei simboli più radicali del brutalismo sudamericano.

National Theatre, Londra (1976) — Denys Lasdun

Pochi edifici hanno polarizzato l’opinione pubblica come il National Theatre.

È massivo, sfaccettato, spigoloso, quasi ostile. Eppure, è proprio in questa durezza che risiede la sua eleganza: la capacità di trasformare il cemento in scenografia architettonica.

Oggi è considerato un capolavoro del brutalismo inglese.

Seattle Kingdome (1976) — NBBJ (demolito)

Con la sua cupola in cemento precompresso, il Kingdome rappresenta una delle più grandi sperimentazioni strutturali del decennio.

Non era un edificio “bello” secondo i canoni tradizionali, ma era una macchina ingegneristica straordinaria, capace di ospitare decine di migliaia di persone sotto un’unica grande campata.

È il simbolo di come gli anni ’70 abbiano spinto i limiti della tecnologia strutturale.

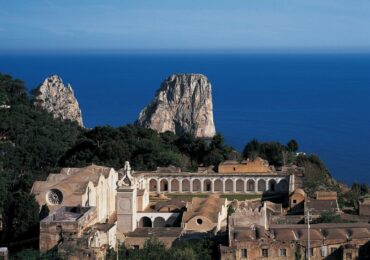

Complesso Monumentale di Gibellina Nuova (anni ’70–’80) — Ludovico Quaroni, Pietro Consagra & co

Dopo il terremoto del Belice (1968), Gibellina diventa il più ambizioso laboratorio urbano dell’epoca.

Artisti, architetti, urbanisti creano un paesaggio che mescola architettura visionaria, arte pubblica e sperimentazione sociale.

Un caso unico nel panorama mondiale, ancora oggi oggetto di studi critici.

Quartiere Gallaratese 2, Milano (1970–1974) — Aldo Rossi e Carlo Aymonino

Un dialogo magistrale tra tipi edilizi, spazi pubblici, memoria urbana e ricerca compositiva.

Il Gallaratese è la risposta italiana più colta alla crisi della città moderna:

non propone soluzioni facili, ma una riflessione profonda sul rapporto tra architettura, abitare e forma urbana. È una delle opere italiane più studiate nel mondo.

Perché l’architettura degli anni ’70 oggi non smette di parlarci

Gli anni ’70 continuano a tornare non perché siano “di moda”, ma perché hanno posto domande che non abbiamo ancora smesso di farci. Ogni volta che la società attraversa un momento di incertezza — economica, climatica, tecnologica — si riapre il dialogo con quel decennio complesso, duro, visionario. Ed è proprio in questa sua ambivalenza che risiede la sua forza.

L’architettura degli anni ’70 ci parla perché nasce da un conflitto: tra utopia e realtà, tra tecnica e identità, tra visione e limite. È un’architettura che non cerca di piacere, ma di capire. Che non semplifica, ma stratifica. Che non anestetizza, ma provoca. E questa tensione, oggi, è drammaticamente attuale.

Perché ci parla di sincerità

Il brutalismo ci ricorda la verità del materiale in un’epoca in cui tutto rischia di diventare immagine. In un mondo dominato da superfici leggere, rendering perfetti, architetture patinate, quella matericità ruvida e imperfetta riporta al centro la sostanza.

Gli anni ’70 ci insegnano che la bellezza può essere anche scomoda, onesta, non levigata.

Perché ci parla di libertà mentale

La radicalità italiana, con i suoi collage, le sue città continue, le sue utopie impossibili, ci restituisce una qualità rara: il diritto di pensare senza vincoli.

Oggi, mentre il progetto è sempre più vincolato da budget, protocolli e algoritmi, le visioni radicali degli anni ’70 tornano come promemoria:

l’architettura è prima di tutto immaginazione.

Perché ci parla di flessibilità

Il metabolismo giapponese e le utopie modulari ci sembrano improvvisamente contemporanei. Oggi che parliamo di case trasformabili, spazi fluidi, micro-architetture sostenibili, è evidente quanto gli anni ’70 siano stati un laboratorio anticipatore.

La Nakagin non era un eccesso: era un prototipo del nostro presente.

Perché ci parla di complessità urbana

Il postmoderno che nasce negli anni ’70 non è un gioco di stili, ma una riflessione sulla città come organismo stratificato.

Oggi, mentre discutiamo di rigenerazione urbana, di identità dei luoghi, di memoria collettiva, quelle ricerche diventano indispensabili.

Perché ci parla di coraggio

Gli anni ’70 non avevano paura del coraggio. Non temevano l’errore. Non inseguivano il consenso.

Erano decenni in cui l’architettura aveva ancora l’ambizione di dire qualcosa sul mondo — non di rifletterne semplicemente le tendenze.

Ed è forse questo che oggi ci manca di più: la capacità del progetto di essere una presa di posizione culturale.

Perché il nostro tempo è simile al loro

Crisi energetica, trasformazioni del lavoro, rivoluzioni tecnologiche, nuovi materiali, modelli urbani in cerca di equilibrio: gli anni ’70 e gli anni ’20 del XXI secolo sono più vicini di quanto pensiamo. Ecco perché quell’architettura continua a parlarci: perché parla anche di noi.

Leave a comment