Nato da una battaglia, cresciuto nell’arte e rinato nella moda, il colore magenta è oggi il simbolo di una sensibilità contemporanea che unisce forza e intuizione.

A metà strada tra rosso e blu, il magenta vibra in una dimensione propria, sospesa tra calore e freddezza, passione e riflessione. È il colore dell’ambiguità, ma anche della rinascita: in esso convivono l’energia del rosso e la spiritualità del viola, la vitalità del rosa e la profondità del blu.

Dalla chimica ottocentesca al design digitale, il magenta racconta la nostra storia: quella di una società che ha imparato a vedere il mondo in modo più sensibile, più emozionale, più consapevole.

Quando è nato il colore magenta e perché si chiama così

Il magenta nasce nel 1859, anno in cui il chimico francese François-Emmanuel Verguin scoprì un nuovo colorante sintetico a base di anilina.

Fu battezzato “Fucsina” per il suo tono rosato ispirato al fiore della fucsia, ma dopo la battaglia di Magenta — vinta dalle truppe franco-piemontesi contro gli austriaci — il nome cambiò.

Quel colore, simbolo di una vittoria patriottica e dell’Italia unita, divenne così Magenta, in onore della cittadina lombarda dove si svolse lo scontro.

In quell’epoca, la scoperta dei coloranti artificiali stava rivoluzionando il mondo: per la prima volta la chimica superava la natura, aprendo le porte al design industriale, alla moda moderna e, più tardi, alla stampa a colori.

Il magenta nella teoria dei colori: un colore che non esiste (ma che vediamo)

Curiosamente, il magenta non esiste nello spettro visibile della luce.

Non è un colore primario della fisica, ma una costruzione della nostra percezione: nasce quando l’occhio mescola rosso e blu, due lunghezze d’onda che non si toccano.

Il cervello, per colmare quel vuoto, inventa un terzo colore: il magenta.

Questa ambiguità percettiva lo rende unico. È un colore di sintesi, non di natura, e per questo è spesso associato alla creazione, alla metamorfosi e al pensiero intuitivo.

Nella stampa, invece, il magenta diventa un pilastro: insieme a ciano e giallo (CMY) è uno dei tre colori primari che generano l’intero spettro cromatico sulla carta.

Simbologia e significato del colore magenta

Il magenta è un colore carico di energia simbolica.

Rappresenta l’equilibrio tra corpo e spirito, tra amore e intuizione.

Nel linguaggio psicologico dei colori è spesso associato alla trasformazione e alla guarigione, ma anche al potere femminile e alla libertà emotiva.

È il colore della rinascita, della capacità di lasciar andare e ricominciare, e per questo viene spesso usato nelle pratiche di visualizzazione o meditazione.

Nel design d’interni, il magenta è una scelta audace: una tonalità capace di scaldare un ambiente neutro o dare carattere a un progetto troppo minimalista.

Magenta, fucsia, rosa e rosso: le differenze che contano

Nonostante vengano spesso confusi, magenta e fucsia non sono sinonimi.

Il fucsia tende a essere più acceso, più brillante e con una componente rossa dominante, mentre il magenta è più equilibrato, con una leggera sfumatura violacea che gli conferisce profondità.

Il rosso invece è calore puro, pulsione vitale; il magenta, al contrario, rappresenta un’emozione più elaborata, più mentale.

Nella moda, il magenta è considerato un colore intelligente e sofisticato: comunica creatività e indipendenza, mentre il fucsia parla di estro e vitalità.

Sono simili, ma non uguali: il primo invita alla riflessione, il secondo all’azione.

Il magenta è un colore caldo o freddo?

È entrambi.

E proprio in questa dualità risiede la sua forza.

Il magenta contiene il calore del rosso e la freddezza del blu: può scaldare o raffreddare una palette a seconda di come viene usato.

Nei progetti d’interior design, si presta a dialogare con materiali freddi come il metallo o il vetro, ma anche con texture calde come il velluto, il legno o la pelle.

È un colore ibrido e poliedrico, che trova armonia nelle contraddizioni. Ed è forse per questo che non passa mai di moda.

Come si crea il colore magenta (e come si armonizza)

In pittura, il magenta si ottiene mescolando rosso e blu in parti uguali, con una piccola aggiunta di bianco per renderlo più luminoso.

Nella grafica e nella stampa, come accennato, è uno dei tre colori primari sottrattivi (insieme a ciano e giallo).

In fotografia digitale o video, è la chiave per bilanciare le tonalità della pelle e creare un’atmosfera calda ma sofisticata.

Nei progetti cromatici contemporanei, il magenta si armonizza con tonalità neutre (grigio chiaro, tortora, sabbia) o con contrasti decisi (verde salvia, blu notte, oro chiaro).

Il risultato è sempre lo stesso: intensità controllata, emozione pura.

Il magenta come colore della rinascita

Ogni epoca ha il suo colore simbolo, e il magenta rappresenta la nostra epoca di rinascita.

È il colore che unisce natura e tecnologia, materia e spirito, artificio e emozione.

In un mondo sempre più digitale, il magenta richiama l’umanità: ci ricorda che la bellezza nasce dall’equilibrio tra passione e consapevolezza, tra istinto e ragione.

È il colore di chi non ha paura di cambiare, di chi osa.

Come il suo stesso nome, nato da una battaglia, il magenta è la prova che dalle rivoluzioni — cromatiche o interiori — può nascere qualcosa di meravigliosamente nuovo.

Il magenta nel design

Dal Bauhaus al Pop: il colore come linguaggio progettuale

Nel XX secolo, con la nascita del design moderno, il colore smette di essere semplice decorazione e diventa parte integrante del progetto.

Il magenta, per la sua natura ambigua e sintetica, ha trovato terreno fertile nei movimenti che cercavano di rompere gli schemi cromatici tradizionali.

Negli anni del Bauhaus, sebbene la scuola preferisse la purezza dei primari (rosso, blu e giallo), il magenta rappresentava la soglia tra questi mondi, un colore “di passaggio” che anticipava la libertà cromatica del dopoguerra.

Sarà però con il Pop Design degli anni ’60 e ’70 — da Verner Panton a Ettore Sottsass — che il magenta esplode come colore della ribellione visiva: un simbolo di vitalità, sensualità e futuro.

Il celebre Sacco di Zanotta (1968) e le plastiche colorate della Serie 7 di Arne Jacobsen in varianti cromatiche accese segnano la nascita del colore come segno democratico.

Il magenta, in particolare, diventa un atto politico: un colore che rifiuta la neutralità.

Il magenta come codice emotivo nel design contemporaneo

Nel design contemporaneo, il magenta è tornato protagonista come colore emotivo e tecnologico.

Le aziende lo usano per trasmettere energia e sensibilità, equilibrio tra forza e empatia — un dualismo che rispecchia i valori della nuova estetica digitale.

Nel 2023, la scelta di Pantone Viva Magenta (18-1750) come Color of the Year ha sancito questo ritorno: non solo come tendenza, ma come filosofia.

Le parole chiave che lo accompagnano — “coraggio”, “espressione”, “ibridazione tra reale e virtuale” — descrivono perfettamente il modo in cui oggi il design affronta la materia e il colore.

Da Moroso a Kartell, da Vitra a Muuto, il magenta è riapparso nelle collezioni come segnale di vitalità e di ottimismo consapevole.

In particolare, Patricia Urquiola ne ha fatto un linguaggio vibrante: nei suoi progetti per Cassina e Haworth, il magenta è sempre una presenza sottile ma strategica, capace di creare ritmo visivo e profondità psicologica.

Magenta negli interni: quando il colore diventa architettura

In interior design, il magenta non è mai un compromesso: o si ama o si evita.

Ma per chi sa dosarlo, diventa un mezzo potente per trasformare la percezione dello spazio.

Nelle case contemporanee, viene utilizzato come colore accento, capace di creare un punto focale in ambienti dominati da materiali neutri come cemento, legno o pietra.

Negli anni Duemila, studi come Studiopepe e India Mahdavi hanno esplorato le tonalità del magenta e dei rosa profondi come strumenti di architettura emozionale.

Non più un colore decorativo, ma un vettore di energia psicologica: nei ristoranti, nelle lobby di hotel o negli spazi retail, il magenta costruisce un’atmosfera immersiva e sensoriale.

Abbinato a luci calde o diffuse, amplifica la percezione tattile dei materiali e aggiunge una nota di teatralità contemporanea.

Oggi, in progetti residenziali di nuova generazione, viene spesso usato in contrasto con materiali “tecnici” — vetro, acciaio, resina — per creare un dialogo tra artificio e organicità.

È il colore dell’ibridazione estetica: l’incontro tra l’analogico e il digitale, tra la materia e la luce.

Architettura e luce magenta: la nuova frontiera sensoriale

Nell’architettura contemporanea, il magenta non è più solo pigmento, ma luce e atmosfera.

Installazioni come The Illusion of Light di James Turrell o le facciate LED di architetti come Herzog & de Meuron e Jean Nouvel dimostrano come il colore possa diventare parte integrante della struttura spaziale.

In questi progetti, il magenta è spesso usato come frequenza cromatica: una luce tra rosso e blu che modifica la percezione dei volumi e la temperatura emotiva dello spazio.

Nel padiglione Serpentine Gallery di Londra del 2002, Toyo Ito e Cecil Balmond introdussero superfici riflettenti con sfumature magenta per creare un effetto di sospensione visiva.

Lo stesso principio viene oggi ripreso in molte architetture esperienziali e museali: pensiamo al Museum of the Future di Dubai o al M+ Museum di Hong Kong, dove le luci interattive in magenta creano connessioni emotive con il visitatore.

Nel paesaggio urbano notturno, il magenta è diventato il colore della città contemporanea: non più solo insegna o pubblicità, ma parte del linguaggio architettonico — una forma di luce che racconta energia, femminilità e futuro.

Il magenta come codice del futuro digitale

Oggi il magenta vive una seconda rivoluzione, quella del metaverso e del design immersivo.

Nel mondo digitale, è il colore della transizione tra reale e virtuale: evoca sensazioni di calore umano in ambienti dominati da schermi e pixel.

Non a caso, molti brand tecnologici — da T-Mobile a Adobe — lo hanno scelto come colore istituzionale per rappresentare creatività, connessione e innovazione empatica.

Nel design di interfacce, il magenta serve per attirare l’attenzione senza aggredire, per comunicare emozione in modo immediato.

È il colore dell’interazione e della sensibilità tecnologica, una tonalità che umanizza l’algoritmo e traduce il linguaggio digitale in esperienza sensoriale.

In architettura, la sua versione luminosa e interattiva è oggi protagonista delle installazioni parametrico-luminose, dove il colore cambia in base ai dati o ai movimenti delle persone.

È, in senso pieno, un colore intelligente: capace di reagire, adattarsi e comunicare.

Il colore magenta negli spazi: come si abbina e come usarlo nell’arredamento

Il colore magenta negli spazi racconta una visione precisa dell’abitare: intensa, emotiva, ma anche equilibrata. È una tonalità che non si limita a riempire, ma costruisce lo spazio, lo definisce e lo orienta.

La sua forza risiede nella capacità di dialogare con materiali, luci e texture diverse, assumendo di volta in volta un ruolo nuovo — accento, contrappunto o filo conduttore del progetto.

Usato con misura, il magenta diventa un segno architettonico: trasforma gli interni in esperienze sensoriali, restituendo calore, carattere e profondità visiva.

Il magenta come presenza architettonica

Il magenta non è un colore di contorno: entra nello spazio come una presenza architettonica, capace di modificare la percezione dei volumi e della luce.

Usato nel modo giusto, può cambiare la gerarchia visiva di un ambiente, trasformando un punto anonimo in un fulcro emotivo.

Per la sua intensità, non è mai neutro: va pensato come un materiale, non come una tinta.

Negli spazi moderni, la sua forza si equilibra con elementi tattili e naturali: legno chiaro, pietra porosa, lino grezzo, ceramiche opache.

In questo dialogo tra materia e vibrazione cromatica, il magenta perde ogni connotazione pop e diventa architettura sensoriale.

Dove usarlo: ogni stanza, un carattere diverso

-

Soggiorno → Il luogo del dialogo e della relazione.

Qui il magenta funziona come colore accento: una parete, un divano, una madia laccata o un tappeto geometrico che diventa punto focale.

Abbinato a grigi caldi, beige o blu profondo, crea armonia. In palette più contemporanee, può convivere con oro satinato o nero grafite. -

Cucina → Spazio della vitalità.

In piccole dosi — ad esempio su pensili, sedute o pannelli di retrocucina in vetro colorato — il magenta stimola l’appetito e la convivialità.

Funziona bene con superfici bianche o cemento spatolato, che ne assorbono l’intensità. -

Camera da letto → Il rischio è l’eccesso.

Qui il magenta va usato con delicatezza, in sfumature polverose o lampi controllati (testiera, plaid, opere d’arte).

Nelle tonalità più spente, vira verso il malva e diventa un colore introspettivo, che favorisce calma e introspezione. -

Bagno e spa domestiche → Il magenta dialoga bene con superfici lucide e traslucide.

Può essere usato su rivestimenti in resina o mosaico per creare atmosfere contemporanee, soprattutto se accompagnato da luce calda e materiali neutri.

È il colore perfetto per interpretare un bagno come spazio di rinascita, non di semplice funzione.

-

Studio o home office → In questo ambiente diventa un colore attivatore: favorisce concentrazione creativa e senso di energia.

Può comparire in una sedia ergonomica, un pannello acustico o un quadro astratto. Abbinato al legno naturale o al bianco ottico, bilancia emozione e chiarezza mentale.

Abbinamenti cromatici con il magenta: la regola del respiro

Il magenta vive di equilibrio.

Per non sovraccaricare lo spazio, va sempre abbinato a toni che gli concedano respiro.

Tra le combinazioni più riuscite:

-

Magenta + grigio perla o tortora caldo → Eleganza equilibrata.

-

Magenta + verde salvia o oliva → Contrasto naturale e sofisticato.

-

Magenta + blu notte → Profondità e introspezione, perfetta per zone living o camere.

-

Magenta + sabbia e bianco gesso → Minimalismo emozionale, ideale per interni nordici.

-

Magenta + oro chiaro o ottone → Lusso discreto, per spazi contemporanei e hospitality.

Negli ambienti luminosi il magenta riflette la luce e diventa quasi trasparente; in quelli ombrosi, acquista densità materica.

È un colore dinamico, che cambia a seconda della quantità di luce naturale e artificiale: un elemento da progettare, non da applicare.

Materiali e texture: come farlo respirare nello spazio

Il segreto è bilanciare la sua potenza visiva con materiali che ne assorbano la vibrazione.

Il magenta si sposa magnificamente con:

-

Legni chiari o rovere spazzolato, che ne ammorbidiscono la saturazione.

-

Marmi bianchi o verdi, per contrasti classici ma raffinati.

-

Metalli opachi o satinati (ottone, bronzo, acciaio spazzolato), che ne valorizzano la luminosità.

-

Tessuti vellutati o lane melangiate, per dare corpo alla tonalità senza renderla invadente.

-

Vetri retroverniciati o resine lucide, perfetti per bagni, cucine o arredi scenografici.

Il magenta non deve mai essere confinato a un ruolo decorativo: quando entra nel progetto, deve avere una funzione narrativa.

Magenta e identità dello spazio: tra emozione e misura

Ogni colore racconta un carattere, ma il magenta ne racconta due: la passione e la consapevolezza.

È la tonalità di chi osa, ma con misura; di chi vuole dare un’identità allo spazio senza gridare.

Nell’interior design contemporaneo, rappresenta una nuova forma di espressività: empatica, evolutiva, femminile e tecnologica insieme.

In un mondo che tende al neutro e all’anonimo, il magenta restituisce intensità.

Non è un colore per nascondere, ma per dichiarare.

Usato bene, fa da mediatore tra materia e luce, tra progetto e emozione — ed è lì, in quell’equilibrio fragile, che la casa ritrova la sua anima.

Domande frequenti sul colore magenta negli interni

Come si abbina il colore magenta?

Il magenta si abbina perfettamente a toni neutri come grigio perla, sabbia e tortora, oppure in contrasto con colori decisi come verde salvia, blu notte o oro chiaro. La chiave è l’equilibrio: lasciargli spazio per respirare.

In quali stanze usare il magenta?

Ideale nel soggiorno come punto focale o nella zona studio per stimolare la creatività. In camera da letto funziona nelle sfumature più polverose, mentre in bagno crea atmosfere contemporanee e rigenerative.

Come usare il magenta nell’arredamento?

Può comparire su tessuti, pareti, complementi o elementi di luce. È un colore da progettare con misura: basta un dettaglio per dare energia e personalità all’ambiente.

Il magenta è un colore caldo o freddo?

È un colore di transizione: unisce il calore del rosso alla profondità del blu. Proprio per questa duplicità riesce a creare spazi vibranti e armoniosi.

Qual è il significato del magenta in interior design?

Simbolo di rinascita, creatività ed equilibrio tra istinto e razionalità. È il colore di chi cerca una casa capace di raccontare emozione e consapevolezza.

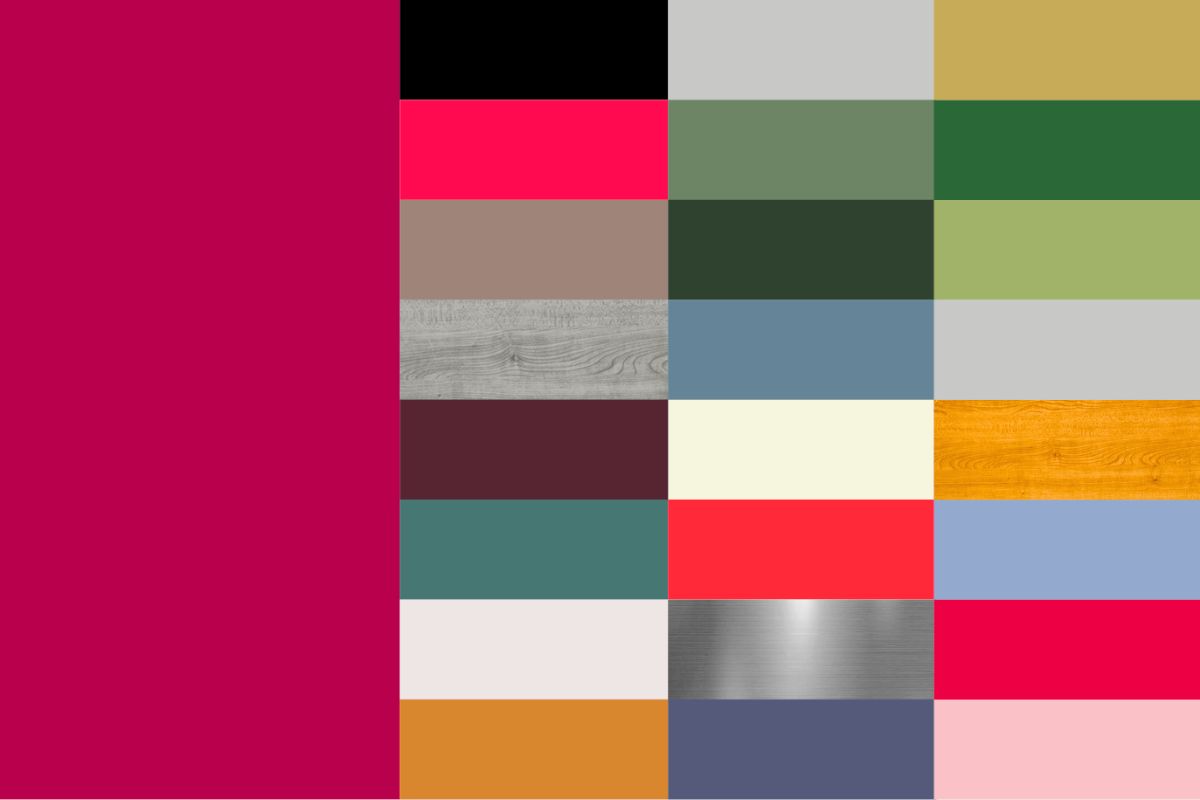

Palette consigliate con il colore magenta

1. Eleganza Contemporanea

Magenta + Grigio Perla + Bianco Ottico + Nero Grafite

→ Una combinazione sofisticata, ideale per living e spazi direzionali.

2. Naturale Soft

Magenta + Verde Salvia + Legno Chiaro + Lino Grezzo

→ Perfetta per ambienti domestici rilassanti e cucine luminose.

3. Lusso Caldo

Magenta + Oro Satinato + Beige Sabbia + Marmo Crema

→ Per camere da letto o zone lounge dal carattere raffinato.

4. Energia Creativa

Magenta + Blu Notte + Verde Bosco + Dettagli in Ottone

→ Una palette d’impatto per studi creativi o spazi commerciali.

5. Minimalismo Sensoriale

Magenta Polveroso + Tortora + Bianco Gesso + Cemento Spatolato

→ Lineare ma emozionale, perfetta per interni moderni e gallery.