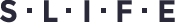

Quando Ludwig Mies van der Rohe pronunciò il celebre “Less is more”, non stava soltanto riassumendo una poetica estetica, ma sanciva un nuovo modo di pensare l’architettura. Il suo rigore, la sua fede nella struttura, il suo amore per la materia nuda — acciaio, vetro, pietra — hanno trasformato il progetto in una forma di verità. Mies non disegnava spazi per emozionare, ma per rivelare l’essenza delle cose.

Oggi, il suo pensiero continua a influenzare architetti, designer e progettisti digitali. Dalle proporzioni del padiglione di Barcellona alla precisione del Seagram Building, la lezione miesiana è ancora attuale: la forma non nasce dall’arbitrio, ma da una necessità profonda, razionale e quasi spirituale.

Oggi vi parliamo del suo percorso umano e professionale, le opere più emblematiche, e soprattutto le radici filosofiche di un’idea di design che, a più di un secolo di distanza, resta sorprendentemente contemporanea.

Chi era Mies van der Rohe?

Il silenzio come forma: l’inizio di un linguaggio universale

Ludwig Mies van der Rohe nasce a Aix-la-Chapelle nel 1886, in una Germania in piena trasformazione industriale. Figlio di uno scalpellino, impara presto a rispettare la materia e il valore dell’artigianato. Ma la sua ambizione è un’altra: dare forma all’essenzialità, trasformare l’architettura in un pensiero.

Mies inizia a lavorare nello studio di Peter Behrens, dove incontra Walter Gropius e Le Corbusier — una triade destinata a ridefinire la modernità. Da Behrens eredita l’idea di una “forma onesta”, priva di orpelli. Tuttavia, ciò che in lui diventerà rivoluzionario è il concetto di spazio come costruzione di ordine e proporzione, un’architettura che “respira”.

Il suo è un linguaggio che non si impone, ma si rivela. E proprio nel silenzio della forma, nella trasparenza del vetro e nell’armonia delle strutture metalliche, nasce il suo modernismo metafisico: non uno stile, ma una disciplina dello spirito.

Dal Padiglione di Barcellona al Seagram Building: l’idea di perfezione

Il Padiglione di Barcellona (1929) non fu solo un’icona dell’Esposizione Universale, ma un manifesto del pensiero miesiano. Le lastre di onice, marmo e vetro si alternano in un gioco di piani liberi e riflessi, mentre la celebre sedia Barcelona diventa oggetto-simbolo di un design puro e architettonico.

Lì Mies dichiara che l’architettura è ritmo, misura e spazio, non decorazione. Ogni elemento — dal basamento alla copertura — partecipa di un ordine invisibile ma percepibile, quasi musicale.

Nel Seagram Building di New York (1958), progettato con Philip Johnson, porta a compimento la sua visione. La torre è razionale, ma poetica: la struttura in acciaio non è nascosta, bensì esaltata; il bronzo e il vetro fumé donano una gravità monumentale alla leggerezza verticale. È il punto di incontro tra tecnica e spiritualità, tra ordine industriale e aspirazione umana.

“Less is more”: un pensiero oltre l’architettura

“Less is more” non è uno slogan: è una filosofia. In un mondo che tende al superfluo, Mies propone la riduzione come forma di libertà. Eliminare non significa impoverire, ma rivelare.

Per lui la bellezza non risiede nella complessità, ma nella precisione. E questa idea non riguarda solo l’architettura, ma anche il design, la comunicazione visiva, persino l’intelligenza artificiale: oggi, nel progettare interfacce, spazi digitali e prodotti, la lezione miesiana è più viva che mai.

Nel minimalismo strutturale di Mies si trova la radice del design thinking: il processo logico, empatico e ordinato che porta alla soluzione più pura, la più essenziale. È la stessa logica che guida i progettisti contemporanei nella ricerca di un’estetica funzionale e consapevole.

L’eredità nel design contemporaneo

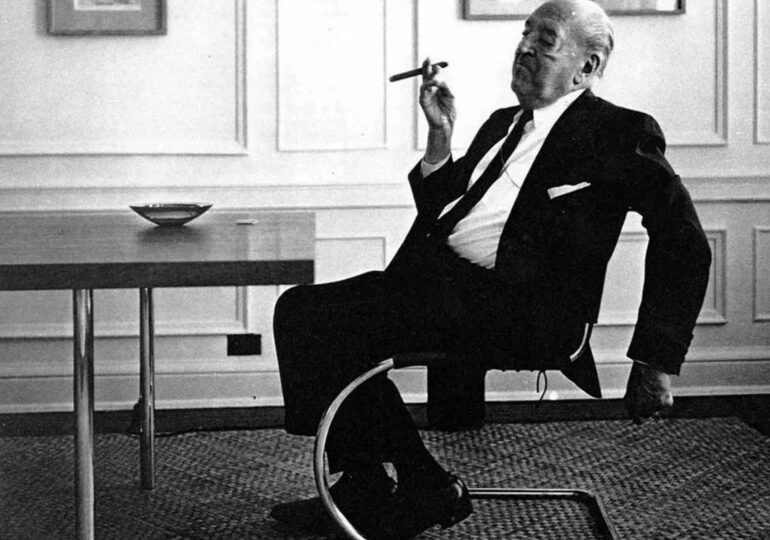

Da Tadao Ando a John Pawson, da SANAA a Norman Foster, molti architetti hanno reinterpretato la lezione miesiana. L’idea di “spazio continuo” e “pelle architettonica” vive nelle architetture trasparenti, nei musei sospesi e nei volumi che dissolvono il confine tra interno ed esterno.

Nel design d’interni, il suo pensiero si traduce in arredi modulari, superfici nude e dettagli invisibili: la qualità diventa proporzione, non ornamento.

Il suo spirito sopravvive anche nel digitale: i layout grid-based, l’uso della trasparenza e il rispetto per la gerarchia visiva nei software di progettazione nascono da quell’idea originaria di equilibrio. Mies non immaginava i computer, ma ne avrebbe amato la logica: pura, ordinata, razionale.

Mies e la scuola del rigore: dal Bauhaus all’Illinois Institute of Technology

Quando nel 1930 Mies van der Rohe viene chiamato a dirigere il Bauhaus di Dessau, l’Europa è sull’orlo del collasso politico e culturale. La scuola fondata da Gropius, laboratorio d’avanguardia per la fusione tra arte, artigianato e industria, era ormai sotto il mirino del regime nazista. Mies accetta la sfida in un momento di disillusione collettiva, guidato da una convinzione profonda: solo la disciplina può salvare la libertà del progetto.

Nel breve periodo della sua direzione (1930–1933), il Bauhaus assume una fisionomia più architettonica, più strutturata. Mies elimina le derive espressioniste e concentra la ricerca sul rapporto tra forma e costruzione, tra spazio e tecnica. È qui che il suo rigore diventa metodo: il progetto non nasce dall’intuizione, ma da una logica di proporzioni e da una sintassi costruttiva precisa.

Dopo la chiusura forzata del Bauhaus, Mies emigra negli Stati Uniti. A Chicago trova terreno fertile per le sue idee e fonda la nuova scuola di architettura presso l’Illinois Institute of Technology (IIT). Qui il suo insegnamento si trasforma in un sistema quasi scientifico: disegnare diventa un esercizio morale, una pratica di chiarezza. “Costruire è dare forma all’ordine” — ripeteva ai suoi studenti — e quel principio si traduceva in ogni dettaglio: dal nodo strutturale alla giunzione tra vetro e acciaio.

All’IIT forma un’intera generazione di architetti che cambieranno il volto delle città americane. Ma soprattutto, Mies costruisce un modello educativo ancora oggi attuale: insegnare il progetto come pensiero critico e non come stile.

Nelle sue aule il disegno tecnico convive con la filosofia, la matematica e l’arte. La precisione geometrica si fa linguaggio universale. È in questo equilibrio tra mente e mano che nasce l’architettura moderna come la intendiamo oggi.

L’architettura come intelligenza artificiale ante litteram

Guardando alle sue opere con gli occhi del presente, Mies appare come un progettista dell’intelligenza artificiale ante litteram. Possiamo dire, infatti, che il suo pensiero anticipa la logica computazionale: un sistema di regole semplici che genera infinite possibilità. Come gli algoritmi, anche il suo linguaggio è ridotto all’essenziale, ma estremamente versatile.

Il Padiglione di Barcellona, il Farnsworth House o il Crown Hall dell’IIT sono spazi generativi: strutture primarie, pure, che possono adattarsi a infiniti usi e interpretazioni. Ogni progetto di Mies è una rete logica più che una forma finita, costruita su coordinate modulari, proporzioni auree, relazioni spaziali.

Questa visione lo rende sorprendentemente contemporaneo.

Nel design parametrico, nei modelli BIM e persino nelle interfacce digitali di oggi, si ritrova quella stessa tensione verso la razionalità poetica. L’idea di Mies non era di costruire un oggetto, ma di creare un sistema di pensiero, un algoritmo architettonico capace di generare bellezza attraverso l’ordine.

La sua mente era una macchina di astrazione e misura, capace di trasformare la materia in logica e la logica in emozione. E forse è per questo che, nel mondo dell’IA e della progettazione aumentata, il suo nome torna costantemente: Mies non disegnava solo edifici, ma modelli di intelligenza.

Quali sono le opere più famose di Mies van der Rohe?

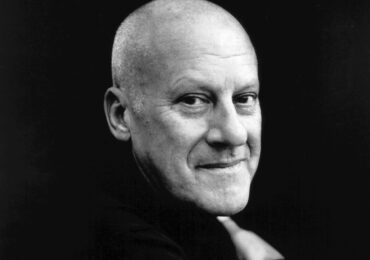

Padiglione di Barcellona (1929): la nascita dell’architettura come esperienza sensoriale

Se esiste un punto di svolta nell’architettura moderna, è il Padiglione di Barcellona, progettato da Mies van der Rohe per l’Esposizione Internazionale del 1929.

Non era destinato a durare — fu smontato poco dopo l’evento — eppure è diventato immortale. Una costruzione apparentemente semplice: un basamento, un tetto piano, otto pilastri cruciformi, e una sequenza di pareti che scorrono liberamente nello spazio.

Ma la magia sta nei materiali.

Mies utilizza marmo onice, travertino romano, vetro verde e acciaio cromato come se fossero note di una composizione musicale. Lo spazio non si chiude mai: si dilata, si riflette, si prolunga nei piani d’acqua. La famosa sedia Barcelona, disegnata per l’occasione, diventa l’estensione naturale di questo concetto: un oggetto architettonico, non decorativo.

Il Padiglione di Barcellona incarna il principio di minimalismo architettonico e spazio fluido, due concetti oggi centrali nella progettazione digitale e nella realtà aumentata. È un’architettura che invita alla contemplazione, che parla di equilibrio e leggerezza, e che ancora oggi è studiata come paradigma di modern architecture design.

Ma la magia sta nei materiali.

Mies utilizza marmo onice, travertino romano, vetro verde e acciaio cromato come se fossero note di una composizione musicale. Lo spazio non si chiude mai: si dilata, si riflette, si prolunga nei piani d’acqua.

In questo contesto nasce la celebre Barcelona Chair (1929), disegnata insieme a Lilly Reich per accogliere i sovrani di Spagna durante l’esposizione. Una seduta scultorea, con struttura in acciaio lucido e cuscini in pelle trapuntata, che sintetizza perfettamente la filosofia miesiana: rigore, eleganza e leggerezza strutturale.

Non un complemento, ma un’architettura in miniatura.

Ogni giunzione, ogni curva della sedia riflette il rapporto tra funzione e proporzione, diventando uno dei simboli assoluti del design moderno.

Farnsworth House (1951): la trasparenza come metafora della verità

![]()

A trent’anni dal Padiglione di Barcellona, Mies costruisce la Farnsworth House a Plano, Illinois — forse la sua opera più radicale.

Una casa sospesa tra terra e cielo, interamente in acciaio e vetro, immersa nella natura come un oggetto poetico. Qui, la distinzione tra interno ed esterno scompare: l’abitante vive dentro il paesaggio, parte di un ecosistema spaziale perfettamente bilanciato.

Il progetto, commissionato dalla dottoressa Edith Farnsworth, è spesso ricordato per il suo conflitto con il committente — ma ciò che conta è il risultato: un capolavoro di razionalismo lirico, dove la trasparenza diventa linguaggio.

La casa è composta da due piani orizzontali paralleli sostenuti da esili travi bianche, un volume puro e privo di compromessi.

Nel contesto del design contemporaneo, la Farnsworth House è un archetipo di architettura sostenibile e relazionale: non impone, ma dialoga con l’ambiente.

Le sue proporzioni perfette anticipano la logica del glass house design e dell’architettura immersiva, oggi reinterpretata da studi come SANAA o Sou Fujimoto.

È una lezione di purezza e misura, un monito contro l’eccesso e l’arroganza formale.

Crown Hall (1956): la cattedrale della chiarezza

Progettato per ospitare la School of Architecture dell’Illinois Institute of Technology, il Crown Hall è considerato la summa del pensiero di Mies.

Un edificio di vetro e acciaio, sospeso su travi d’acciaio a forma di I, privo di colonne interne, con uno spazio libero di oltre 2.000 metri quadrati.

Qui si materializza il concetto di universal space: uno spazio aperto, flessibile, capace di accogliere funzioni mutevoli senza perdere la propria identità.

L’interno è una dichiarazione etica prima ancora che estetica: niente superfluo, nessun gesto decorativo. Tutto è ridotto all’essenziale, ma nulla è povero. La luce, protagonista assoluta, definisce la struttura e trasforma la materia in pensiero.

In ottica contemporanea e SEO, il Crown Hall rappresenta il perfetto connubio tra architettura modulare, design industriale e intelligenza progettuale. È un manifesto di efficienza e trasparenza, una metafora della mente stessa di Mies: lucida, ordinata, luminosa.

Non a caso, molti studiosi definiscono il Crown Hall “la cattedrale del modernismo”.

Un’eredità costruita nel tempo

Dal Padiglione di Barcellona alla Farnsworth House fino al Crown Hall, Mies van der Rohe ha costruito una grammatica universale del progetto: un linguaggio fatto di silenzi, proporzioni e luce.

La sua architettura non parla di potere, ma di precisione.

Non esibisce, ma suggerisce.

Oggi, nel mondo digitale e dell’intelligenza artificiale, la sua lezione torna più attuale che mai: progettare significa semplificare l’esperienza, ridurre all’essenza per lasciare spazio al significato.

E così, ogni linea di Mies continua a parlarci, come un codice eterno inciso nel vetro e nell’acciaio.

“Dio è nei dettagli”: il significato nascosto dietro la perfezione di Mies van der Rohe

La frase “God is in the details” — “Dio è nei dettagli” — è una delle più citate della storia dell’architettura moderna. Ma cosa intendeva davvero Mies van der Rohe con questa espressione?

Non si trattava di una dichiarazione religiosa, bensì di una visione etica e progettuale: la convinzione che la perfezione formale e spirituale di un’opera risieda nella cura assoluta di ogni elemento, anche il più invisibile.

Per Mies, il dettaglio non è un ornamento, ma una manifestazione della verità costruttiva.

In un mondo in cui l’architettura tendeva a essere sempre più simbolica e spettacolare, lui riaffermava la centralità del rigore. Il dettaglio è ciò che rivela la coerenza tra idea e costruzione, tra disegno e realtà. Se il progetto è un pensiero, il dettaglio è il suo battito.

Nel Padiglione di Barcellona, le giunzioni tra i pannelli di marmo sono invisibili, calibrate millimetricamente per non spezzare la continuità dello spazio.

Nella Farnsworth House, le travi d’acciaio e i profili in alluminio sono perfettamente allineati, tanto che ogni riflesso della luce sembra parte del progetto.

Nel Crown Hall, i nodi strutturali delle travi sospese diventano quasi sacri: è lì che si manifesta la logica divina della costruzione, la grazia nascosta dietro la matematica.

“Dio è nei dettagli” significa, per Mies, che la bellezza assoluta nasce dalla precisione.

Non c’è nulla di casuale in un’opera perfetta: ogni millimetro ha un motivo, ogni proporzione una ragione. È un pensiero che travalica l’architettura e tocca il design, la grafica, persino l’intelligenza artificiale.

Anche nei sistemi complessi generativi, infatti, la qualità dipende dalla definizione dei micro-elementi: nel codice, come nel progetto, l’armonia si genera dal controllo del minimo.

Per questo Mies non è solo un architetto, ma un filosofo della misura.

Credeva che la verità del mondo fosse inscritta nel dettaglio, e che la responsabilità del progettista fosse quella di riconoscerla e non tradirla.

Lì dove altri cercavano lo stupore, Mies cercava la coerenza.

Lì dove altri costruivano monumenti, lui costruiva silenzio, precisione e luce.

Oggi, questa frase — ripetuta in scuole di architettura, studi di design e algoritmi di machine learning — continua a essere un monito attualissimo:

Il futuro del progetto, come quello dell’intelligenza, sarà sempre nei dettagli.